Luftqualität in Baden-Württemberg 2023 und Entwicklung

Im Jahr 2023 war die Luftqualität in Baden-Württemberg so gut wie noch nie. Nachdem im Vorjahr erstmals die Grenzwerte für Stickstoffdioxid an allen Messstellen im Land eingehalten wurde, nahm die Belastung durch Stickstoffdioxid im Jahr 2023 weiter ab. Die Grenzwerte für Partikel PM10 und PM2,5 werden bereits seit mehreren Jahren eingehalten.

Der Rückgang der primär verkehrsbedingten Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Partikel PM10 lässt sich vor allem auf die in den letzten Jahren erfolgten Luftreinhaltemaßnahmen zurückführen. Neben verkehrlichen Maßnahmen (z. B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, Verkehrsverbote für alte Diesel (Euro 4/IV und 5/V)) und der Installation von Filtersäulen an stark belasteten Straßenabschnitten hat vor allem auch die Modernisierung der Fahrzeugflotte zu einem Rückgang der Emissionen bzw. Immissionen geführt. Zudem bleibt das Verkehrsaufkommen weiterhin geringer als vor Corona und den damit einhergehenden Maßnahmen.

Neben den Emissionen haben vor allem auch die über das Jahr herrschenden meteorologischen Bedingungen einen großen Einfluss auf die Luftqualität. Nach dem bisher erst wärmsten Jahr 2022, war auch das Jahr 2023 erneut ein Rekordwärmejahr in Baden-Württemberg. Besonders der Juni und September als zweitwärmster bzw. wärmster Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sind hierbei zu erwähnen. Trotz der in den Sommermonaten zeitweise heißen und trockenen Perioden, blieben die Spitzenwerte bei den Ozonkonzentrationen aber hinter den Erwartungen; erstmals wurde der Informationsschwellenwert von 180 µg/m³ Ozon, der dem Schutz der Gesundheit besonders empfindlicher Bevölkerungsgruppen bei kurzfristiger Exposition gegenüber erhöhten Ozonkonzentration dient, an allen Stationen im Land Baden-Württemberg nicht überschritten. Mehrere Hochdruckwetterlagen mit viel Sonnenschein und wenig Niederschlag führten besonders im Februar, aber auch an einzelnen Tagen im März und Oktober zu austauscharmen Witterungsbedingungen und damit zu erhöhten Schadstoffkonzentrationen. Zudem gab es hier Eintrag von Saharastaub.

Insgesamt war die Luftqualität im Jahr 2023 in Baden-Württemberg sehr gut.

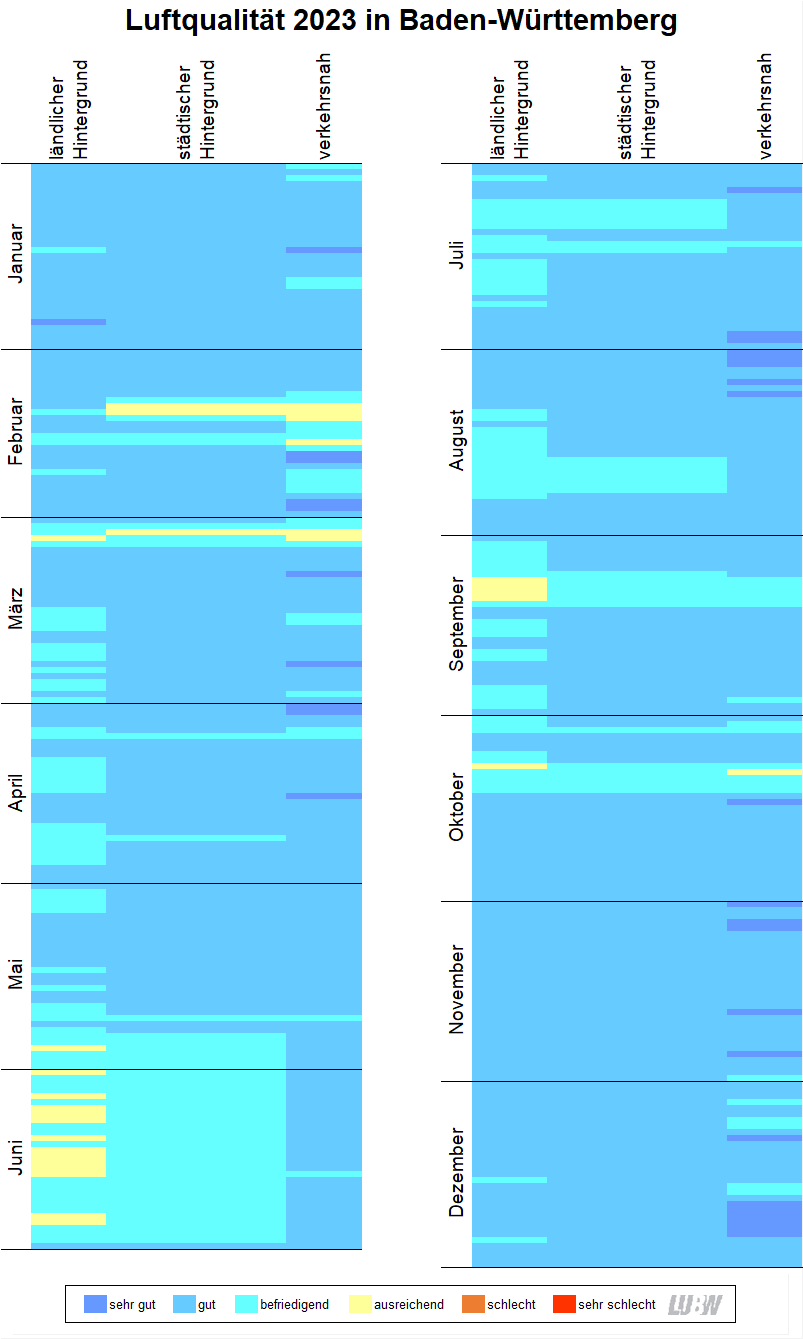

Der Luftqualitätsindex Baden-Württemberg (LQIBW) ist ein tagesaktueller Indikator, der die Belastung durch verschiedene Luftschadstoffe auf die Gesundheit des Menschen widerspiegelt. Der LQIBW umfasst je nach Messumfang der jeweiligen Messstelle die Konzentrationen der Schadstoffe Ozon (O3), Stickstoffdioxid (NO2), Partikel PM10 und Partikel PM2,5. Mit einem Blick ist eine Bewertung der momentanen Luftqualität möglich und Personen, die gegenüber Luftschadstoffen empfindlich sind, können ihr persönliches Verhalten anpassen.

In der Abbildung wird die durchschnittliche Luftbelastung für das Jahr 2023 in Baden-Württemberg in den drei Standortkategorien „ländlicher Hintergrund“, „städtischer Hintergrund“ und „verkehrsnah“ dargestellt, kleinräumige Belastungen werden nicht visualisiert. Jede waagerechte Linie entspricht einem Kalendertag mit der jeweiligen Luftqualität in einer der drei Standortkategorien (berechnet als Median aus den LQI-Tagesmittelwerten der einzelnen Messstellen in der jeweiligen Standortkategorie). Blau und hellblau eingefärbte Tage zeigen eine sehr gute bis gute Luftqualität. An türkis oder gelb dargestellten Tagen liegt die Luftbelastung im Bereich „befriedigende bis ausreichende“ Luftqualität. Bei orange oder rot markierten Tagen überschreitet mindestens ein Luftschadstoff die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV.

Anhand der Darstellung des Luftqualitätsindex über das Jahr wird deutlich, dass die Luftqualität im Jahr 2023 in Baden-Württemberg sehr gut war. Wie schon in den Vorjahren blieb zum Jahresbeginn die bis zum Jahr 2020 beobachtete schlechte Luftqualität aufgrund der Silvesterfeuerwerke aus. Besonders im Februar, aber auch für einige Tage im März und Oktober 2023 war die Luftbelastung in Baden-Württemberg bedingt durch ungewöhnliche Hochdrucklagen (mit viel Sonnenschein und wenig Niederschlag), also austauscharme Wetterlagen, mit hohen Feinstaubwerten und damit verbundener „ausreichender“ Luftqualität vor allem im städtischen Hintergrund und an den verkehrsnahen Standorten hoch. Von Ende Mai bis Ende Juni sowie in im September wurden höhere Ozonkonzentrationen festgestellt; (vereinzelte) gelb markierte Tage zeigen dies an.

Zum aktuellen LQIBW mit der tagesaktuell vorherrschenden Luftqualität in Baden-Württemberg gelangen sie hier.

Die Belastung durch Stickstoffdioxid hat sich an vielen Messstellen weiter leicht reduziert, sowohl an innerörtlichen, verkehrsnahen Messstellen also auch im städtischen Hintergrund. Nach 2020 wurde auch 2023 an allen Messstellen der Jahresgrenzwert von 40 µg/m³ für Stickstoffdioxid eingehalten. Im Jahr 2017 gab es noch Überschreitungen in 18 Städten in Baden-Württemberg. Gleichzeitig ist ein deutlicher Rückgang der Stickstoffmonoxidkonzentrationen zu verzeichnen.

Auch alle weiteren Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid der 39. BImSchV wurden in Baden-Württemberg im Jahr 2023 eingehalten. Mit 180 µg/m³ lag der höchste maximale 1-Stundenmittelwert unter dem Kurzzeitgrenzwertes von 200 µg/m³ (18 Überschreitungen im Kalenderjahr sind zulässig) und unter der Alarmschwelle von 400 µg/m³. Der kritische Wert für Stickstoffoxide (NOx) von 30 µg/m³ (Jahresmittelwert) wurde im ländlichen Hintergrund ebenfalls sicher eingehalten.

Eine deutlich beschleunigte Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung ist seit dem Jahr 2017 an den verkehrsnahen Messstellen zu beobachten. Die Hintergründe für diese positive Entwicklung sind vielfältig und auf diverse lokale Luftreinhaltemaßnahmen, aber auch auf die Einführung strengerer Abgasgrenzwerte auf europäischer Ebene zurückzuführen. Beiträge leisteten u. a. Softwareupdates verschiedener Fahrzeughersteller in der Folge des VW-Abgasskandals ab Herbst 2016 und eine, insbesondere im Großraum Stuttgart und im Umland im Vergleich zum Bund, beschleunigte Flottenerneuerung u.a. mit sinkendem Dieselanteil. In Stuttgart wurden im Jahr 2020 als weitere Maßnahmen ein streckenbezogenes Diesel Euro 5/V-Fahrverbot und innerstädtisch Tempo 40 auf den Hauptverkehrsstraßen eingeführt. Auch kamen an mehreren Standorten Filtersäulen zur Reduzierung der Stickstoffdioxid- und der Partikelkonzentrationen zum Einsatz. Darüber hinaus haben viele Städte eine Vielzahl weiterer verkehrlicher Maßnahmen getroffen, um das Verkehrsaufkommen und somit die Stickstoffdioxidbelastung zu reduzieren. Hierzu zählen zum Beispiel Radverkehrskonzepte, Ausbau von Buslinien und Erneuerung der Busflotte, Parkraumbewirtschaftung und Job-Tickets. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat die Corona-Pandemie in den Jahren seit 2020 zu einem geringeren Verkehrsaufkommen und damit zu einer weiteren Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung geführt. Der im Vergleich zum Jahr 2019 nach wie vor zu beobachtende geringere Kfz-Verkehr innerorts ist sicher auch zum Teil auf die eingesparten Fahrten durch Home-Office zurückzuführen.

In der nachfolgenden Abbildung sind für alle Messstellen in Baden-Württemberg die NO2-Jahresmittelwerte 2023 und zum Vergleich mit den Jahresmittelwerten 2022 die absoluten Veränderungen dargestellt. In Baden-Württemberg ist, wie auch in anderen Bundesländern, ein allgemein rückläufiger Trend bei der Belastung durch Stickstoffdioxid zu beobachten. An allen Messstellen in Baden-Württemberg ging die Belastung weiter zurück, an den innerörtlichen, verkehrsnahen Messstellen im Mittel um 11 % bzw. um 3,4 µg/m³, im städtischen Hintergrund wurde ein Rückgang um im Mittel 14 % bzw. 2,1 µg/m³ festgestellt. Berücksichtigt wurden hierbei die Stationen, an denen sowohl im Jahr 2022 als auch 2023 Stickstoffdioxid gemessen

Die Feinstaubbelastung durch Partikel PM10 und PM2,5 ist in den letzten Jahren aufgrund großräumiger Minderungen der Partikelemissionen in Baden-Württemberg deutlich zurückgegangen. Neben dem über den gesamten Zeitraum zu beobachtenden Rückgang der Partikelkonzentrationen treten von Jahr zu Jahr Schwankungen auf, die vor allem unterschiedliche Witterungsverhältnisse zurückgeführt werden können. So war das Jahr 2023 erneut das wärmste Jahr in Baden-Württemberg seit Wetteraufzeichnungen, in dem sich Trocken- und Nassperioden abwechselten.

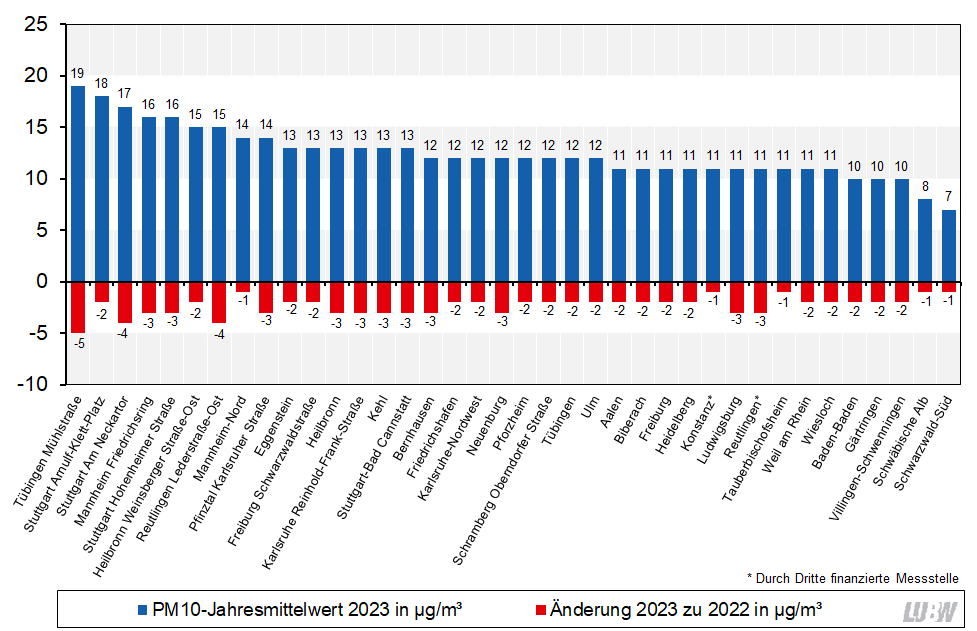

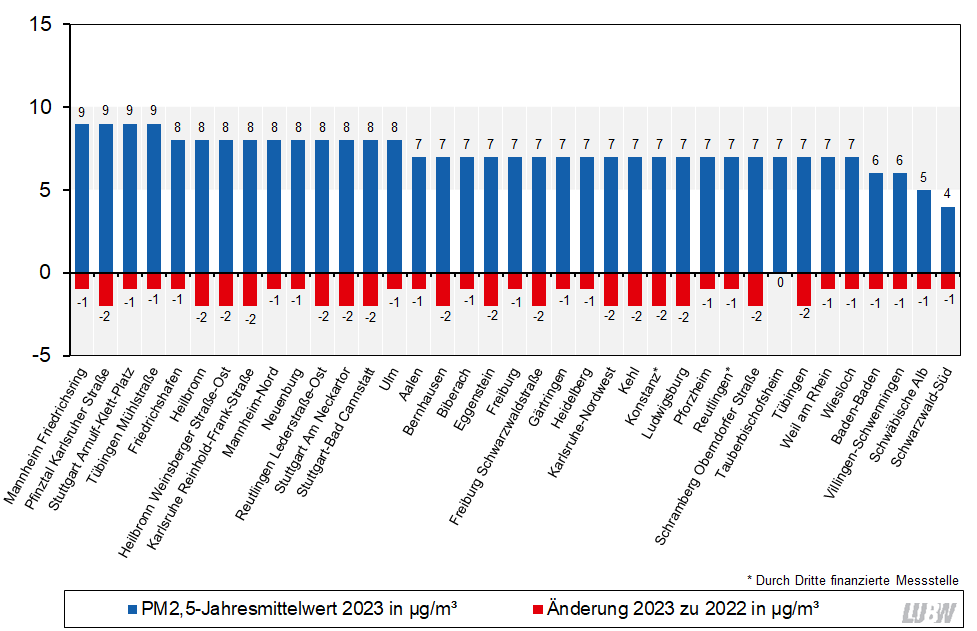

Im Jahr 2023 lagen die im Jahresmittel gemessenen Partikelkonzentrationen auf ein einem leicht niedrigeren Niveau im Vergleich zum Vorjahr 2022. Die Grenzwerte der 39. BImSchV werden seit mehreren Jahren an allen Messstellen eingehalten. Allerdings werden die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Herbst 2021 aktualisierten und deutlich strengeren Richtwerte an zahlreichen Messstellen in Baden-Württemberg überschritten. Während der neue WHO-Richtwert für Partikel PM10 von 15 µg/m³ im Jahresmittel im Jahr 2023 an fünf Messstellen nicht eingehalten werden kann, wird der neue WHO-Richtwert für Partikel PM2,5 von 5 µg/m³ im Jahresmittel nur an den ländlichen Hintergrundmessstellen Schwäbische Alb und Schwarzwald-Süd eingehalten. Auch wenn diese Richtwerte nicht bindend sind, sollte die Belastung durch Feinstaub weiter reduziert werden.

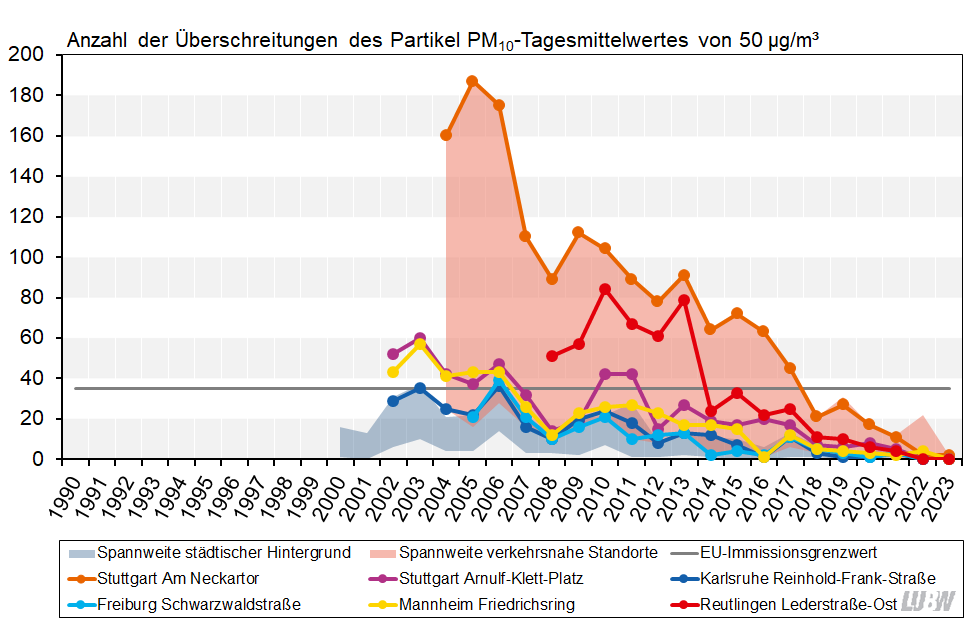

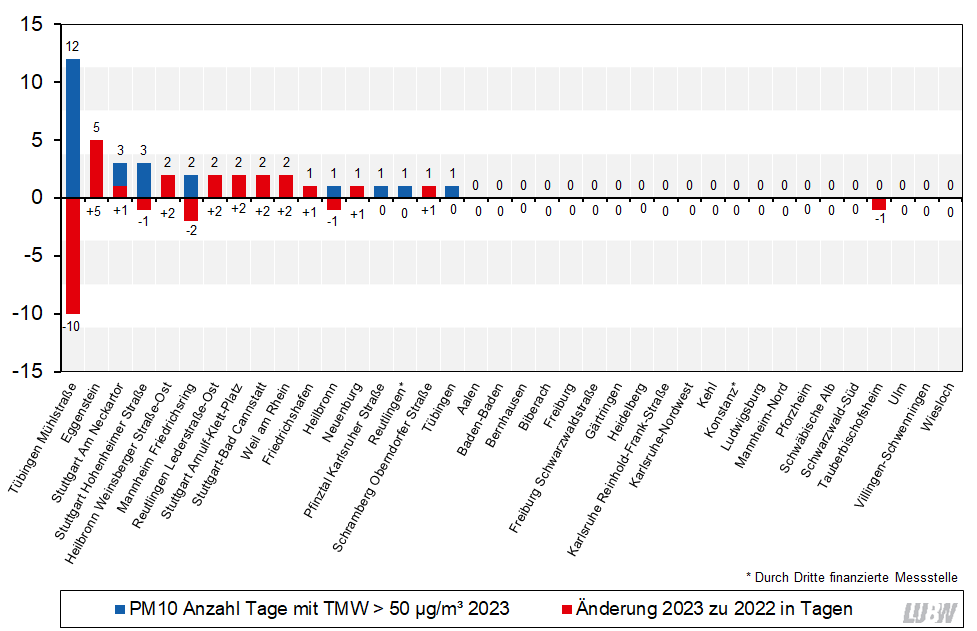

Für Partikel PM10 gibt es neben dem Grenzwert für den Jahresmittelwert zusätzlich einen Grenzwert für den Tagesmittelwert, der bei 50 µg/m³ liegt und innerhalb eines Kalenderjahres an nicht mehr als 35 Tagen überschritten werden darf. Die Anzahl an Überschreitungstagen für Partikel PM10 ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Seit dem Jahr 2018 wird die maximale Anzahl an zulässigen Überschreitungstagen an allen Messstellen eingehalten.

In den folgenden Grafiken sind die Partikel PM10-Jahresmittelwerte, die Anzahl der Tage mit Überschreitung von 50 µg/m³ sowie die Partikel PM2,5-Jahresmittelwerte für das Jahr 2023 für alle Messstellen in Baden-Württemberg dargestellt. Zudem zeigen die Grafiken jeweils den Vergleich zum Vorjahr 2022.

Die Partikel PM10-Konzentration ist zwischen den Jahren 2022 und 2023 im Mittel über alle Messstellen um 16 % bzw. um 2,3 µg/m³ gesunken. Der größte absolute Rückgang ist mit 5 µg/m³ (bzw. 21 %) an der Messstelle Tübingen Mühlstraße zu verzeichnen. An keiner der Messstellen nimmt die Partikel PM10-Konzentration im Vergleich zum Vorjahr zu.

Hinsichtlich der Überschreitungen des PM10-Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ traten mit 12 Tagen die meisten Überschreitungen an der Messstelle Tübingen Mühlstraße auf, gefolgt von der Messstelle Eggenstein mit 5 Überschreitungstagen. Im Vergleich zum Jahr 2022 traten 2023 an den meisten Messstellen unverändert keine Überschreitungen auf. An den anderen Messstellen nahmen die Anzahl an Überschreitungstagen entweder zu (um +1 bis +5 Tage), oder um -1 bis -2 Tage ab, an der verkehrsnahen Messstelle Tübingen Mühlstraße sogar um -10 Tage. Die Zunahme an Überschreitungstagen kann vor allem auf den ungewöhnlich sonnenscheinreichen und damit trockenen Februar zurückgeführt werden. An einzelnen Tagen können Partikel PM10-Überschreitungen auch durch den Austrag von Streusalz oder den Einfluss von natürlichen Quellen, wie Saharastaub, mitverursacht werden. Im Jahr 2023 kam es in Baden-Württemberg in den Monaten Februar, März und Oktober zum Eintrag von Saharastaub und in der Folge zu vereinzelten Überschreitungen des Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ an einzelnen Messstellen im Land. Ausführungen über die Beiträge von Streusalz und natürlicher Quellen wie Saharastaub zu den Partikel PM10-Immissionen im Jahr 2023 sind im Kurzbericht unter dem Link https://pd.lubw.de/10663 zu finden.

Die Belastung durch Partikel PM2,5 ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr im Mittel über alle Messstellen um 16 % bzw. 1,4 µg/m³ gesunken. An den einzelnen Messstellen sind Rückgänge zwischen 10 % und 22 % bzw. zwischen 1µg/m³ und 2 µg/m³ zu verzeichnen. An keiner der Messstelle nimmt die Partikel PM2,5-Konzentration im Vergleich zum Vorjahr zu.

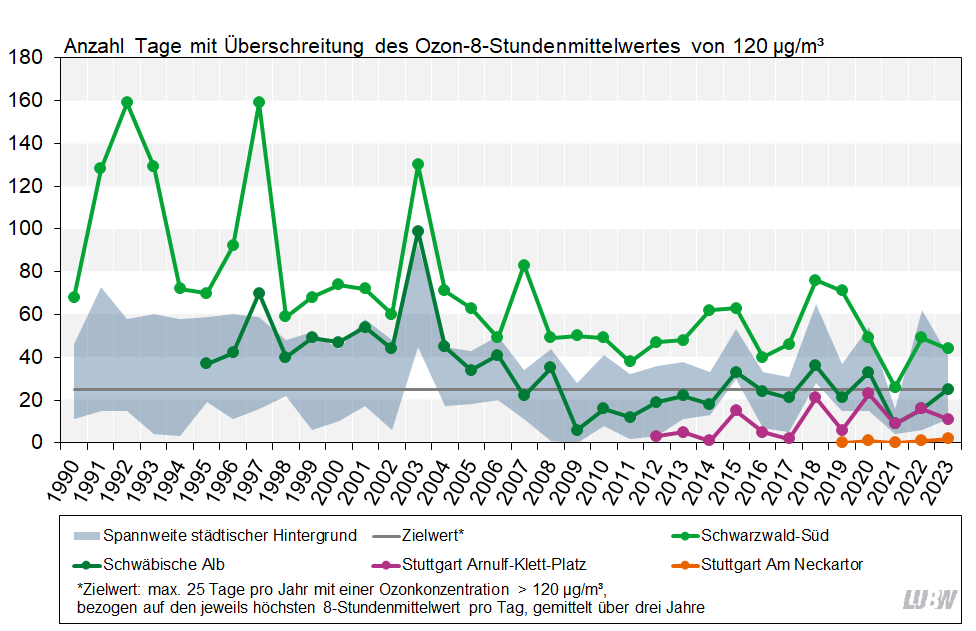

Seit Anfang der 1990er-Jahre ist ein Rückgang der Immissionsbelastung durch Ozon sowohl bei den Messstellen im städtischen als auch im ländlichen Hintergrund festzustellen, der sich insbesondere bei den Ozonspitzenkonzentrationen zeigt. Ursache sind die rückläufigen Konzentrationen der Ozonvorläufersubstanzen Stickstoffdioxid, flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (non-methane volatile organic compounds, NMVOC), Methan und Kohlenmonoxid. Potential für erhöhte Ozonkonzentrationen haben jedoch weiterhin heiße, trockene und strahlungsintensive Sommer wie die Sommer der Jahre, 2003, 2015, 2018 bis 2020 und nach 2022 nun zumindest teilweise auch 2023.

Im Jahr 2023 gab es vor allem Früh- und Spätsommer in den Monaten Mai bis Mitte Juli und September längere heiße und trockene Perioden. Der eigentliche Hochsommer mit den Monaten Juli und August war dagegen durch wechselhafte Wetterlagen mit reichlich Niederschlag und Stürmen geprägt. Dies schlug sich unmittelbar auf die Ozonkonzentrationen nieder. Trotz der zeitweisen hohen Temperaturen und der damit für Ozonspitzenkonzentrationen begünstigenden Wetterlagen wurde der zum Schutz der Gesundheit besonders empfindlicher Bevölkerungsgruppen dienende Informationsschwellenwert von 180 µg/m³ jedoch erstmals an allen Messstellen im Land Baden-Württemberg nicht überschritten.

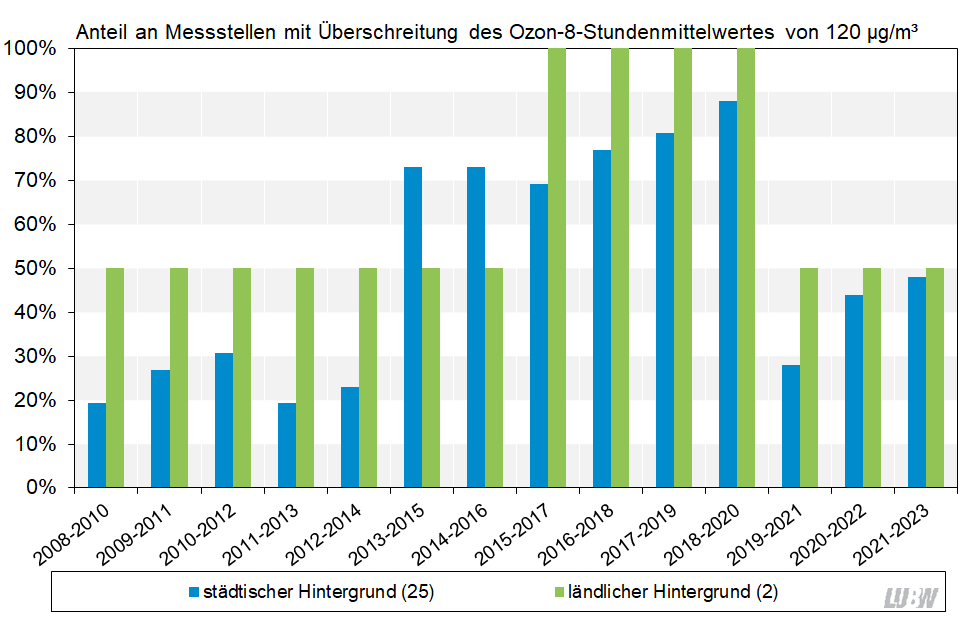

Während im Jahr 2021 aufgrund des kühlen und nassen Sommers an fast allen Messstellen im städtischen Hintergrund der langfristige Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 120 µg/m³ Ozon (höchster 8-Stundenmittelwert eines Tages an mehr als 25 Tagen) eingehalten wurde, kam es nach 2022 nun auch im Jahr 2023 wieder an einer Vielzahl von Messstationen zu Überschreitungen. Um den meteorologischen Einfluss auf die Ozonbildung zu berücksichtigen, ist für die Beurteilung maßgebend, ob der Zielwert als Mittel über 3 Kalenderjahre eingehalten werden kann. Wird zur Prüfung der Einhaltung des Zielwertes für das Jahr 2023 eine Mittelung der Überschreitungstage für die letzten 3 Jahre 2021 bis 2023 vorgenommen, so wird der Zielwert an 10 der 25 Messstellen im städtischen Hintergrund sowie an der ländlichen Hintergrundmessstation Schwarzwald-Süd überschritten. Die 2021 kurzzeitig beendete zunehmende Tendenz setzt sich nun wie in den sechs Mittelungszeiträumen davor fort.

Die Belastung durch Ozon war über all die Jahre an der ländlichen Hintergrundmessstation Schwarzwald-Süd am höchsten. Bei 25 zulässigen Überschreitungen des Zielwertes von 120 µg/m³ Ozon (höchster 8-Stundenmittelwert eines Tages), gemittelt über 3 Jahre, wurde dieser im Jahr 2023 wie im Vorjahr und in den Jahren 2018 bis 2020 an einer Vielzahl von Messstationen in Baden-Württemberg überschritten. Zuvor wurde im Jahr 2021 der Zielwert nur an der Station Schwarzwald-Süd überschritten.

Die Jahresmittelwerte der Ozonkonzentrationen steigen seit einigen Jahren wieder an, unter anderem da in den Städten die Emissionen von Stickstoffoxiden verstärkt zurückgehen und so im städtischen Hintergrund weniger ozonreduzierendes Stickstoffmonoxid zur Verfügung steht. Dieser Trend wurde im Jahr 2021 mit seinem eher kühlen und nassen Sommer kurzzeitig beendet. Seit 2022 setzt sich nun der ansteigende Trend wieder fort, vor allem im städtischen Hintergrund. Hier steigen die Ozonkonzentrationen im Jahresmittel 2023 auf ihr bis jetzt höchstes Niveau.

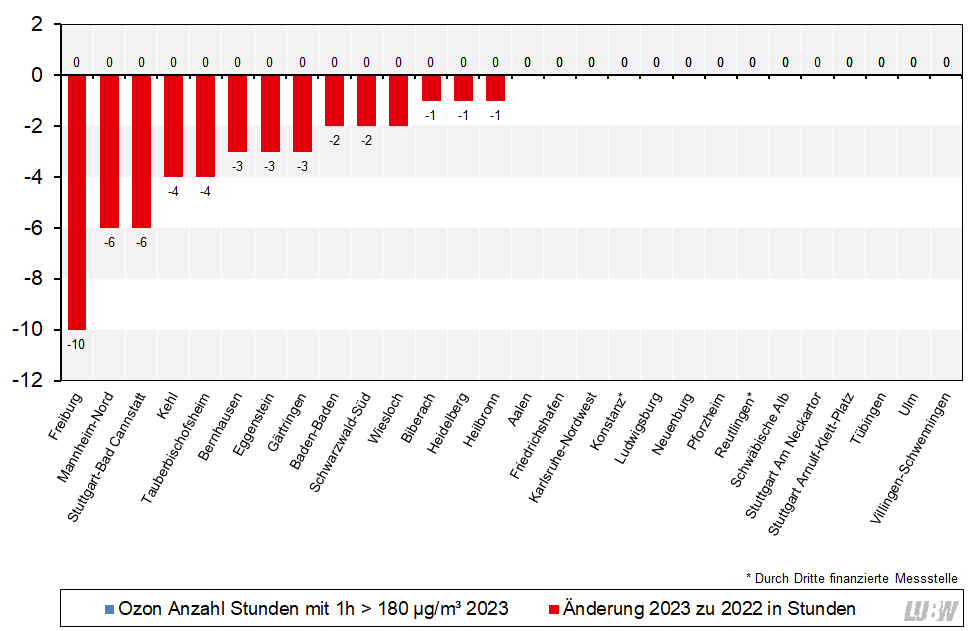

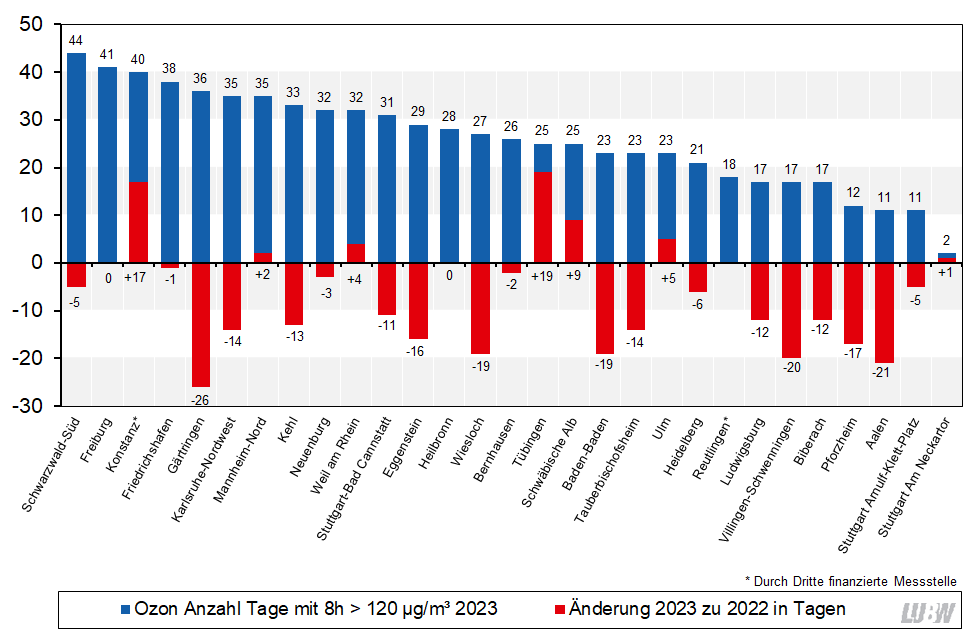

In den nachfolgenden Grafiken werden für alle Messstellen in Baden-Württemberg die Anzahl der Stunden mit Überschreitung der Informationsschwelle von 180 μg/m³ (1-Stundenmittelwert), die Anzahl der Tage mit Überschreitung des Zielwertes von 120 μg/m³ (höchster 8-Stundenmittelwert eines Tages) sowie die Ozon-Jahresmittelwerte für das Jahr 2023 und im Vergleich zum Jahr 2022 dargestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr 2022 mit 48 Überschreitungen der Informationsschwelle von 180 µg/m³, wurden im Jahr 2023 erstmals an keiner Messstation Überschreitungen festgestellt. Beim Zielwert zum Schutz der Gesundheit von 120 µg/m³ (höchster 8-Stundenmittelwert eines Tages an mehr als 25 Tagen) zeigt sich verglichen mit dem Vorjahr 2022 ein Rückgang an vielen Messstationen. Dennoch wird er an ähnlich wie im Vorjahr an 10 Messstationen überschritten. Der Jahresmittelwert der gemessenen Ozonkonzentrationen lag im Mittel um 4 % bzw. 2 µg/m³ höher als im Vorjahr

Die Belastung durch Schwefeldioxid in Baden-Württemberg liegt verglichen mit den gültigen Grenzwerten auf einem sehr niedrigen Niveau. Der kritische Wert zum Schutz der Ökosysteme von 20 µg/m³ für Schwefeldioxid im Jahresmittel wurde mit Konzentrationen zwischen 1 und 3 µg/m³ auch im Jahr 2023 wieder deutlich unterschritten. Auch die zum Schutz der menschlichen Gesundheit geltenden Kurzzeitgrenzwerte in Form der maximal zulässigen Überschreitungshäufigkeiten, dem 1-Stundenmittelwert von 350 µg/m³ bei 24 Überschreitungen und dem Tagesmittelwert von 125 µg/m³ bei 3 Überschreitungen im Kalenderjahr, wurden an den 4 Messstationen in Baden-Württemberg im Jahr 2023 wie in den Vorjahren sicher eingehalten. Der maximale 1-Stunden- bzw. Tagesmittelwert für Schwefeldioxid trat jeweils mit 122 µg/m³ bzw. 18 µg/m³ an der städtischen Hintergrundmessstation Mannheim-Nord auf. Die einzelnen Ergebnisse der Schwefeldioxidmessungen im Jahr 2023 sind der Tabelle Jahreswerte 2023 für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Ammoniak, Benzol zu entnehmen.

Die Immissionsbelastung durch Schwefeldioxid in Baden-Württemberg ist seit den 1990er Jahren stark rückläufig und verdeutlicht die Erfolge der Luftreinhaltepolitik bei der Reduktion der Schwefeldioxidemissionen vor allem bei den Kraftwerken und der Industrie. Insbesondere bei den Messstationen im städtischen Hintergrund ist eine deutliche Verbesserung der Luftqualität eingetreten. Auch im ländlichen Hintergrund ist die Immissionsbelastung durch Schwefeldioxid heute nur noch sehr gering. An den verkehrsnahen Messstationen werden in der Regel keine Messungen von Schwefeldioxid durchgeführt.

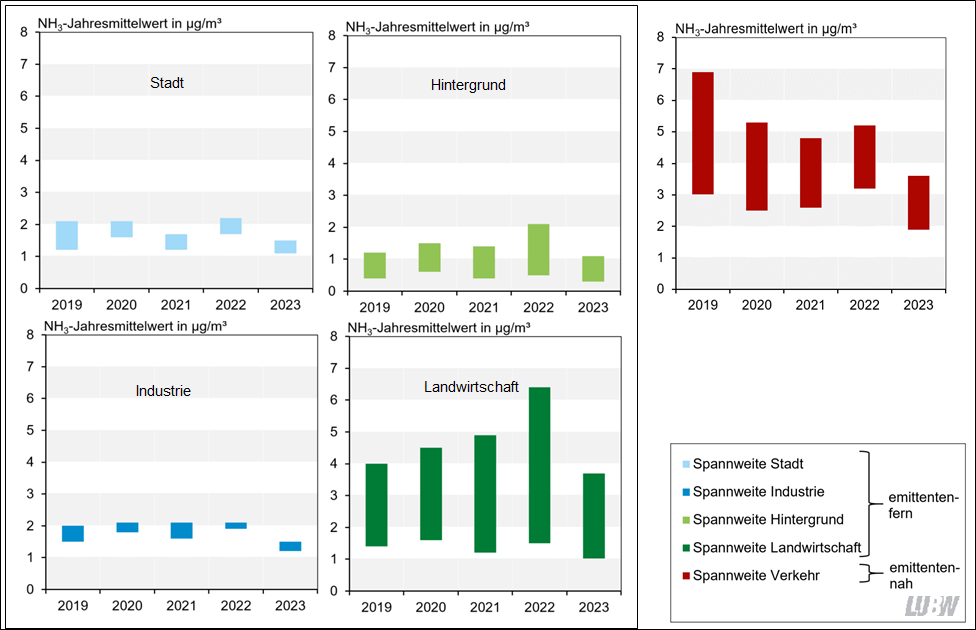

Die Ammoniak-Messungen in Baden-Württemberg erfolgen seit 2019 an allen Messstellen mit Radiello-Passivsammlern. Die Messstellen sind abhängig von ihrer Umgebung in die Kategorien Stadt, Industrie, Hintergrund und Landwirtschaft sowie Verkehr eingeteilt. Die Höhe der gemessenen Ammoniakkonzentrationen wird geprägt durch die Entfernung zu möglichen Ammoniakemittenten. Messungen in größerer Entfernung zu zum Beispiel landwirtschaftlichen und industriellen Emittenten ermöglichen eine Bewertung der Ammoniakvorbelastung für die jeweilige Umgebung (auch emittentenferne Messungen genannt). Messungen zum Beispiel am Straßenrand spiegeln die Ammoniaksituation in unmittelbarer Verkehrsnähe wider (auch emittentennahe Messungen genannt).

Für das Jahr 2023 lagen die Ammoniak-Jahresmittelwerte an den emittentenfernen Messstellen der Kategorien Stadt, Industrie, Hintergrund und Landwirtschaft im Bereich von 0,3 μg/m³ bis 3,7 μg/m³ und an den verkehrsnahen (emittentennahen) Standorten zwischen 1,9 μg/m³ und 3,6 μg/m³. Die Ammoniakkonzentrationen an den einzelnen Messstellen im Jahr 2023 sind hier aufgeführt: Jahreswerte 2023 für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Ammoniak, Benzol

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Spannweiten der gemessenen Ammoniakkonzentrationen in den Jahren 2019 bis 2023. Die Jahresmittelwerte sind in die Kategorien Stadt, Industrie, Hintergrund und Landwirtschaft sowie Verkehr unterteilt.

Die im Jahr 2023 an den Verkehrsmessstationen gemessenen Kohlenmonoxidkonzentrationen liegen in Baden-Württemberg auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 10 mg/m³ (für den höchsten 8-Stundenmittelwert eines Tages) wurde im Jahr 2023 weit unterschritten. Die maximalen 8-Stundenmittelwerte lagen dabei im Bereich von 0,7 mg/m³ (Freiburg Schwarzwaldstraße und Schramberg Oberndorfer Straße) bis 1,3 mg/m³ (Heilbronn Weinsberger Straße und Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße). Die einzelnen Ergebnisse der Kohlenmonoxidmessungen im Jahr 2023 sind der Tabelle Jahreswerte 2023 für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Ammoniak, Benzol zu entnehmen.

Kohlenmonoxid war ein Leitparameter für die Luftbelastung verursacht durch den Straßenverkehr. Heute besitzt Kohlenmonoxid nur noch eine geringe Bedeutung, da die Emissionen mit Einführung des geregelten Katalysators (G-Kat) für Benzinfahrzeuge seit etwa 1995 massiv abgenommen haben. Für die Immissionsbelastung durch Kohlenmonoxid ist somit in den letzten Jahren eine stetige Abnahme zu verzeichnen.

Benzol wird hauptsächlich durch den Straßenverkehr freigesetzt. Aufgrund einer entscheidenden Reduktion der Benzolemissionen durch den Einsatz des geregelten Katalysators bei Benzinfahrzeugen und der Absenkung des Benzolgehaltes im Benzin, konnten die Benzolkonzentrationen gesenkt werden. Die Belastung durch Benzol ist somit vor allem an den Stationen mit direktem Verkehrseinfluss massiv zurückgegangen.

In Baden-Württemberg wird Benzol nur noch an zwei verkehrsnahen Messstellen mit hohem Verkehrsaufkommen erfasst. Der Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 5 µg/m³ (Jahresmittelwert) wurde im Jahr 2023 mit jeweils 0,9 µg/m³ an den Messstellen Stuttgart Am Neckartor und Mannheim Friedrichsring sicher eingehalten.

In Baden-Württemberg werden die Staubinhaltsstoffe Arsen, Blei, Kadmium, Nickel, Benzo[o]pyren und Ruß als Anteil in der Staubfraktion Partikel PM10 ermittelt. Die einzelnen Ergebnisse der Staubinhaltsstoffmessungen im Jahr 2023 sind der Tabelle Jahreswerte 2023 für Benzo(a)pyren, Schwermetalle und Ruß in der Partikelfraktion PM10 zu entnehmen.

Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 1 ng/m³ (Jahresmittelwert) für Benzo[a]pyren, das auch als Markersubstanz für weitere polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) dient, wurde im Jahr 2023 an allen Messstationen eingehalten. Für alle Messstellen liegt die mittlere Benzo[a]pyrenkonzentration im Bereich zwischen 0,1 ng/m³ und 0,2 ng/m³. Bei Benzo[a]pyren zeigen sich andere Belastungsschwerpunkte als bei Partikel PM10 und Stickstoffdioxid. Ein Hauptgrund für die höhere Belastung durch Benzo[a]pyren ist vor allem die Holzfeuerung in den Wintermonaten.

Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Benzo[a]pyrenkonzentrationen zu erkennen, vor allem für die verkehrsnahen Messstellen. An den beiden ländlichen Hintergrundmessstationen ist die Belastung durch Benzo[a]pyren über den gezeigten Zeitraum konstant. Der Zielwert von 1 ng/m³ für Benzo[a]pyren (Jahresmittelwert) wurde letztmalig im Jahr 2015 an der Spotmessstelle Tübingen Jesinger Hauptstraße überschritten.

![Jahresmittelwerte der Benzo[a]pyrenkonzentrationen als Anteil in Partikel PM10 in Baden-Württemberg von 1990 bis 2023 als Linien-diagramm visualisiert. Für die Messstationen im städtischen Hintergrund und die verkehrsnahen Messstellen sind die Spannweiten angegeben. Für die verkehrsnahen Messstellen Tübingen Jesinger Hauptstraße, Stuttgart Am Neckartor, Mannheim Friedrichsring und Freiburg Schwarzwaldstraße sowie für die Stationen Stuttgart-Bad Cannstatt im städtischen Hintergrund und Schwarzwald-Süd und Schwäbische Alb im ländlichen Hintergrund sind die Entwicklungen als einzelne Linien dargestellt. Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Benzo[a]pyrenkonzentrationen zu erkennen, vor allem für die verkehrsnahen Messstellen. An den beiden ländlichen Hintergrundmessstationen ist die Belastung durch Benzo[a]pyren über den gezeigten Zeitraum konstant. Der Zielwert von 1 ng/m³ für Benzo[a]pyren (Jahresmittelwert) wurde letztmalig im Jahr 2015 an der Spotmessstelle Tübingen Jesinger Hauptstraße überschritten. Jahresmittelwerte der Benzo[a]pyrenkonzentrationen als Anteil in Partikel PM10 in Baden-Württemberg von 1990 bis 2023 als Linien-diagramm visualisiert. Für die Messstationen im städtischen Hintergrund und die verkehrsnahen Messstellen sind die Spannweiten angegeben. Für die verkehrsnahen Messstellen Tübingen Jesinger Hauptstraße, Stuttgart Am Neckartor, Mannheim Friedrichsring und Freiburg Schwarzwaldstraße sowie für die Stationen Stuttgart-Bad Cannstatt im städtischen Hintergrund und Schwarzwald-Süd und Schwäbische Alb im ländlichen Hintergrund sind die Entwicklungen als einzelne Linien dargestellt. Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Benzo[a]pyrenkonzentrationen zu erkennen, vor allem für die verkehrsnahen Messstellen. An den beiden ländlichen Hintergrundmessstationen ist die Belastung durch Benzo[a]pyren über den gezeigten Zeitraum konstant. Der Zielwert von 1 ng/m³ für Benzo[a]pyren (Jahresmittelwert) wurde letztmalig im Jahr 2015 an der Spotmessstelle Tübingen Jesinger Hauptstraße überschritten.](/documents/10184/2510083/Lange_Reihe_BaP-JMW_2023.png/bc8186a0-a43c-62e8-f9c0-c12cfff53846?t=1722610039354)

Die zum Schutz der menschlichen Gesundheit geltenden Zielwerte für Arsen (6 ng/m³ Jahresmittelwert), Kadmium (5 ng/m³ Jahresmittelwert) und Nickel (20 ng/m³ Jahresmittelwert) sowie der Immissionsgrenzwert für Blei (0,5 µg/m³ = 500 ng/m³ Jahresmittelwert) wurden auch im Jahr 2023 an allen Messstationen weit unterschritten. Der mit 0,003 µg/m³ höchste Jahresmittelwert für Blei wurde an der städtischen Hintergrundmessstation Mannheim-Nord gemessen, für Stuttgart Am Neckartor lag der Jahresmittelwert bei 0,0024 µg/m³. Für die in der Partikelfraktion PM10 gemessenen Anteile an Nickel und Arsen traten die höchsten Jahresmittelwerte mit 1,6 ng/m³ und 0,4 ng/m³ an der Spotmessstelle Stuttgart Am Neckartor auf. Die Jahresmittelwerte für Kadmium lagen an allen Messstationen bei 0,1 ng/m³.

Für alle Messstationen ist ein über die Jahre mehr oder weniger stark abnehmender Trend bei Arsen, Blei und Kadmium zu erkennen, bis auf für Schwarzwald-Süd, wo die Belastung über den gezeigten Zeitraum relativ konstant bleibt. Bei Nickel ist kein klarer Trend über die Jahre zu erkennen, die Belastung durch Nickel schwankt teilweise deutlich. Der jeweilige Ziel- bzw. Grenzwert wurde über den gesamten Zeitraum deutlich unterschritten.

Bei Ruß ist der Hauptemittent der Verkehr und so treten die höchsten Jahresmittelwerte erwartungsgemäß an den verkehrsnahen Messstellen auf. Im Jahr 2023 lagen die Jahresmittelwerte der Ruß-Konzentrationen im städtischen Hintergrund zwischen 1,0 µg/m³ und 1,1 µg/m³ sowie an den verkehrsnahen Messstellen bei 1,3 µg/m³ und 1,4 µg/m³. Für Ruß besteht derzeit kein rechtlich verbindlicher Ziel- oder Grenzwert. Die 23. BImSchV, aufgehoben im Juli 2004, führte einen Maßnahmenwert von 8 µg/m³ für das Jahresmittel auf.

Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Rußkonzentrationen zu erkennen, vor allem für die verkehrsnahen Messstellen. An der ländlichen Hintergrundmessstation Schwarzwald-Süd ist die Belastung durch Ruß über den gezeigten Zeitraum konstant.

Seit 1992 werden in Baden-Württemberg die Ablagerungen (Depositionen) von Luftschadstoffen in städtisch und industriell geprägten Gebieten sowie im ländlichen Raum messtechnisch erfasst. Im Rahmen des Depositionsmessnetzes werden der Staubniederschlag und die Schwermetalleinträge im Staubniederschlag sowie die Einträge von Ammonium, Nitrat und Sulfat im Niederschlag gemessen.

Das Depositionsmessnetz dient der Überwachung der Schadstoffeinträge. Die festgelegten Immissionswerte für Schadstoffdepositionen in der TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) sollen einen Schutz vor erheblichen Belästigungen und Beeinträchtigungen gewährleisten. Langfristig sollen insbesondere die empfindlichen Ökosysteme vor zu hohen Stickstoff- und Säureeinträgen geschützt werden.

Staubniederschlag und Schwermetalleintrag

Die Staubniederschläge werden in Baden-Württemberg mit Bergerhoff-Gefäßen gesammelt. Im Jahr 2023 lagen die Jahresmittelwerte der Staubniederschläge zwischen 0,03 g/(m²d) und 0,06 g/(m²d) und damit deutlich unterhalb des Immissionswertes der TA Luft von 0,35 g/(m²d).

Seit Beginn der Messungen sind die Staubniederschläge in Baden-Württemberg rückläufig, jedoch überlagert von deutlichen Schwanken von Jahr zu Jahr. In der nachfolgenden Abbildung ist die Spannweite der Jahresmittelwerte für alle Depositionsmessstellen sowie für die Messstellen Isny, Mannheim-Nord und Schwäbische Alb als Beispiele für unterschiedliche Regionen dargestellt. Im städtischen Hintergrund (zum Beispiel Mannheim-Nord) liegen die Staubniederschläge aufgrund der Vielzahl verschiedener Emittenten auf einem höheren Niveau als im ländlichen Hintergrund (zum Beispiel Isny und Schwäbische Alb).

In Baden-Württemberg werden im Staubniederschlag die Schwermetalleinträge von Antimon, Arsen, Blei, Chrom, Kadmium und Nickel bestimmt. Die Einträge aller Schwermetalldepositionen lagen im Jahr 2023 weit unterhalb der Immissionswerte der TA Luft.

Die Staubniederschläge sowie die Schwermetalleinträge der einzelnen Messstellen im Jahr 2023 sind hier aufgeführt: Jahreswerte 2023 für Staubniederschlag, Schwermetalleintrag, Regeninhaltsstoffe (nasse Deposition).

Regeninhaltsstoffe (Nasse Deposition)

Die nasse Deposition von Ammonium, Nitrat und Sulfat wird in Baden-Württemberg an 5 Standorten mit Eigenbrodt Wet-Only-Sammlern bestimmt. Die Stoffeinträge unterliegen auch im Jahr 2023 großen Schwankungen, die sowohl standort- als auch witterungsbedingt begründet sind. Zu beachten ist, dass trotz Kühlung und Beschattung des Probenahmegefäßes die genannten Verbindungen chemischen Umwandlungsprozessen unterliegen können. Die ermittelten Einträge (Jahressummen) an den einzelnen Messstellen im Jahr 2023 können der Tabelle Jahreswerte 2023 für Staubniederschlag, Schwermetalleintrag, Regeninhaltsstoffe (nasse Deposition) entnommen werden.