Luftqualität und Entwicklung in Baden-Württemberg 2024

Die Luftqualität im Jahr 2024 und die Entwicklung für Baden-Württemberg ist erneut positiv zu bewerten. Seit 2022 werden alle gültigen Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit an allen Messstellen im Land eingehalten. Und auch im Jahr 2024 ging die Schadstoffbelastung weiter zurück.

Vor allem in den Städten ging und geht die Belastung durch Stickstoffdioxid und Feinstaub seit mittlerweile vielen Jahren deutlich zurück. Der Rückgang der primär verkehrsbedingten Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Partikel PM10 lässt sich vor allem auf die in den letzten Jahren erfolgten Luftreinhaltemaßnahmen zurückführen. Neben verkehrlichen Maßnahmen (z. B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, Verkehrsverbote für alte Diesel (Euro 4/IV und 5/V)) und der Installation von Filtersäulen an stark belasteten Straßenabschnitten hat vor allem auch die Modernisierung der Fahrzeugflotte zu einem Rückgang der Emissionen bzw. Immissionen geführt.

Neben den Emissionen haben vor allem auch die über das Jahr herrschenden meteorologischen Bedingungen einen großen Einfluss auf die Luftqualität. Auch 2024 zählt erneut zu den wärmsten bisher gemessenen Jahren (3. wärmstes Jahr in Baden-Württemberg. Allerdings war das Jahr 2024auch durch überdurchschnittliche und teilweise intensive Niederschläge geprägt, besonders die Monate Mai und September. Erst Ende Juli und im August setzten sich der Hochsommer bzw. eine sommerliche Hochdruckwetterlage mit den höchsten Temperaturen des Jahres, sehr geringen Niederschlägen und viel Sonnenschein durch. Einhergehend damit stiegen die Ozonkonzentrationen, der Informationsschwellenwert von 180 µg/m³ Ozon, der dem Schutz der Gesundheit besonders empfindlicher Bevölkerungsgruppen bei kurzfristiger Exposition gegenüber erhöhten Ozonkonzentration dient, wurden dennoch nur an 2 Tagen an lediglich drei Stationen im Land Baden-Württemberg überschritten. Potential für witterungsbedingte, das heißt durch vor allem im Winter mögliche austauscharme Witterungsbedingungen, und damit hohe Feinstaubkonzentrationen bis hin zu Überschreitungen des Partikel PM10-Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ gab es vor allem im Januar. Da der Winter 2023/2024 aber im Mittel so mild wie noch nie war, war auch die winterliche Belastung durch Feinstaub vergleichsweise moderat.

Insgesamt war die Luftqualität im Jahr 2024 in Baden-Württemberg sehr gut.

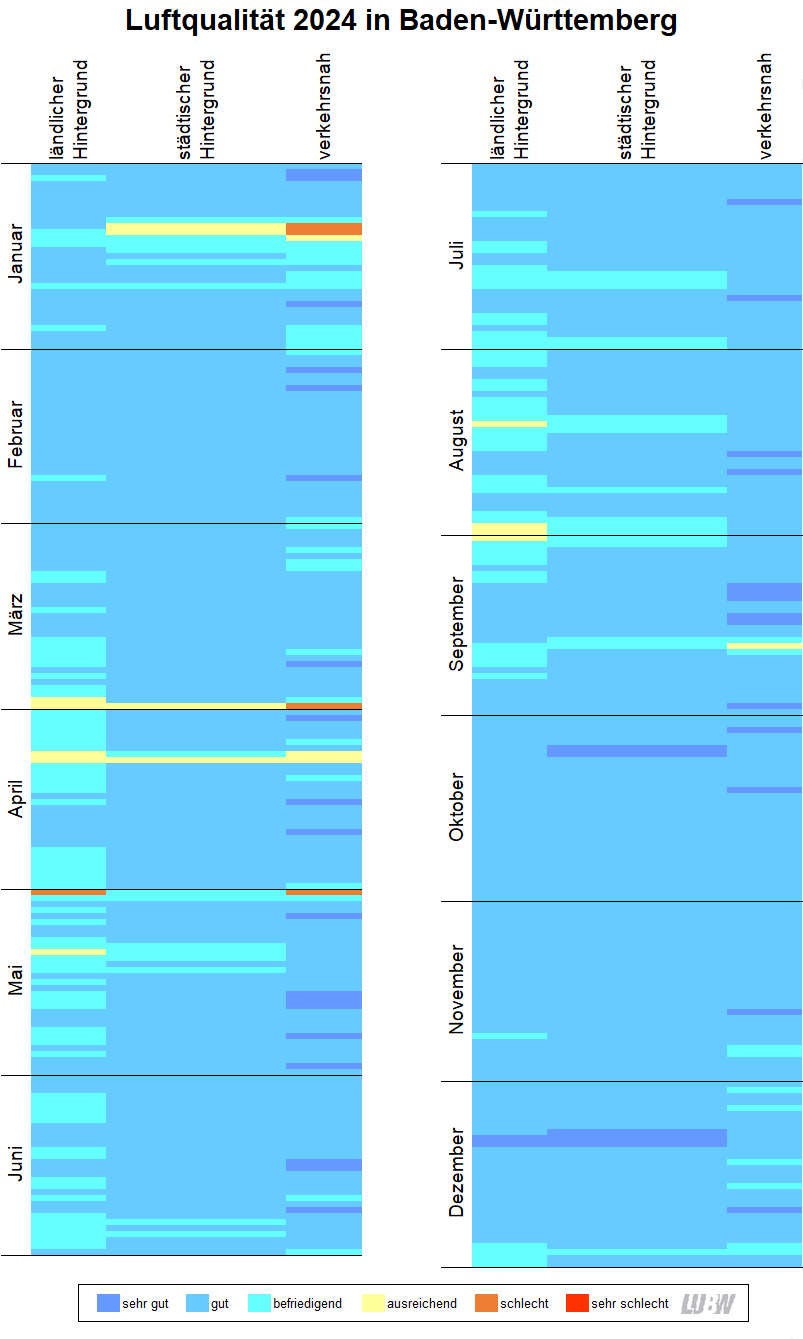

Der Luftqualitätsindex Baden-Württemberg (LQIBW) ist ein tagesaktueller Indikator, der die Belastung durch verschiedene Luftschadstoffe auf die Gesundheit des Menschen widerspiegelt. Der LQIBW umfasst je nach Messumfang der jeweiligen Messstelle die Konzentrationen der Schadstoffe Ozon (O3), Stickstoffdioxid (NO2), Partikel PM10 und Partikel PM2,5. Mit einem Blick ist eine Bewertung der momentanen Luftqualität möglich und Personen, die gegenüber Luftschadstoffen empfindlich sind, können ihr persönliches Verhalten anpassen.

In der Abbildung wird die durchschnittliche Luftbelastung für das Jahr 2024 in Baden-Württemberg in den drei Standortkategorien „ländlicher Hintergrund“, „städtischer Hintergrund“ und „verkehrsnah“ dargestellt, kleinräumige Belastungen werden nicht visualisiert. Jede waagerechte Linie entspricht einem Kalendertag mit der jeweiligen Luftqualität in einer der drei Standortkategorien (berechnet als Median aus den LQI-Tagesmittelwerten der einzelnen Messstellen in der jeweiligen Standortkategorie). Blau und hellblau eingefärbte Tage zeigen eine sehr gute bis gute Luftqualität. An türkis oder gelb dargestellten Tagen liegt die Luftbelastung im Bereich „befriedigende bis ausreichende“ Luftqualität. Bei orange oder rot markierten Tagen überschreitet mindestens ein Luftschadstoff die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV.

Anhand der Darstellung des Luftqualitätsindex über das Jahr wird deutlich, dass die Luftqualität im Jahr 2024 in Baden-Württemberg sehr gut war. Wie schon in den Vorjahren blieb zum Jahresbeginn die bis zum Jahr 2020 beobachtete schlechte Luftqualität aufgrund der Silvesterfeuerwerke aus.

Zum aktuellen LQIBW mit der tagesaktuell vorherrschenden Luftqualität in Baden-Württemberg gelangen sie hier.

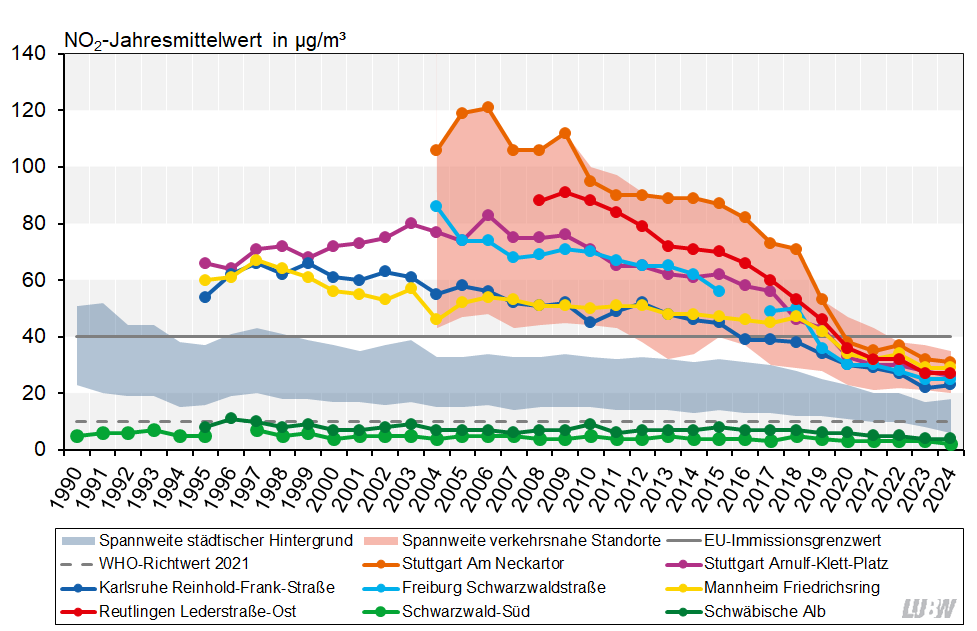

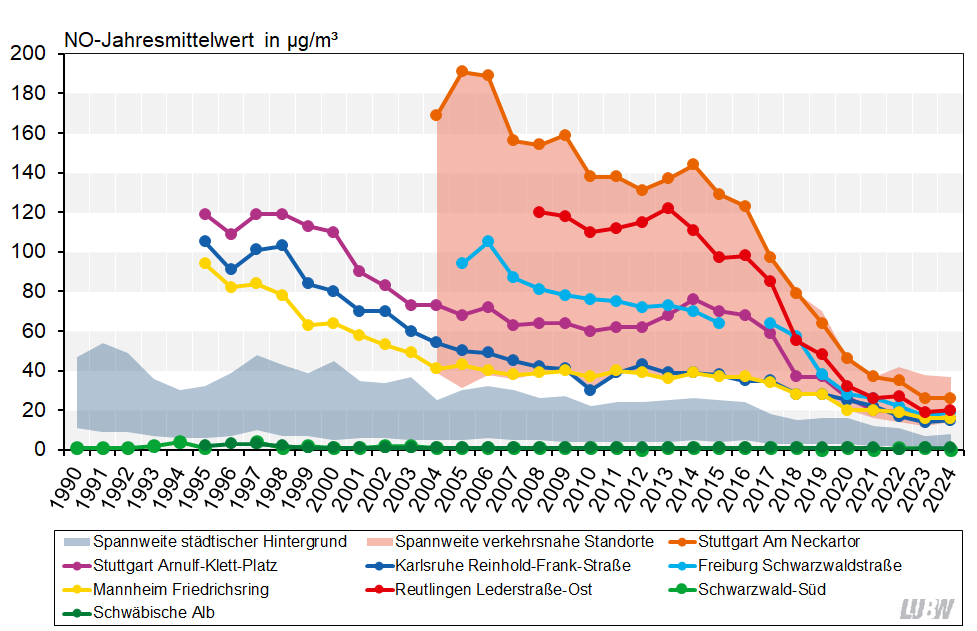

Belastung durch Stickstoffdioxid ist deutlich zurückgegangen

Seit 2022 werden alle Grenzwerte für Stickstoffdioxid der 39. BImSchV in Baden-Württemberg eingehalten. Noch im Jahr 2017 gab es Überschreitungen des Jahresgrenzwertes von 40 µg/m³ in 18 Städten. Diese positive Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2024 fort.

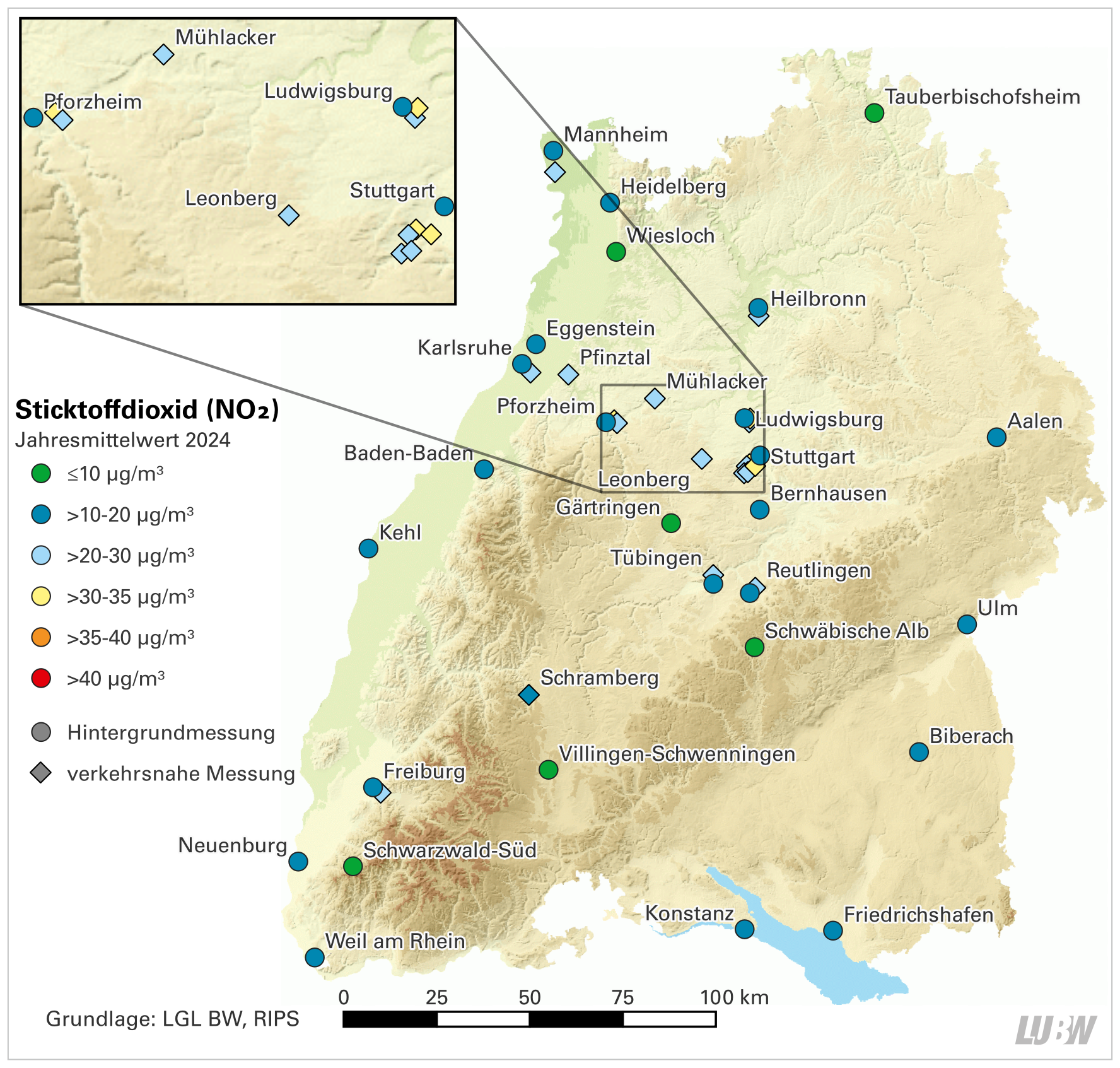

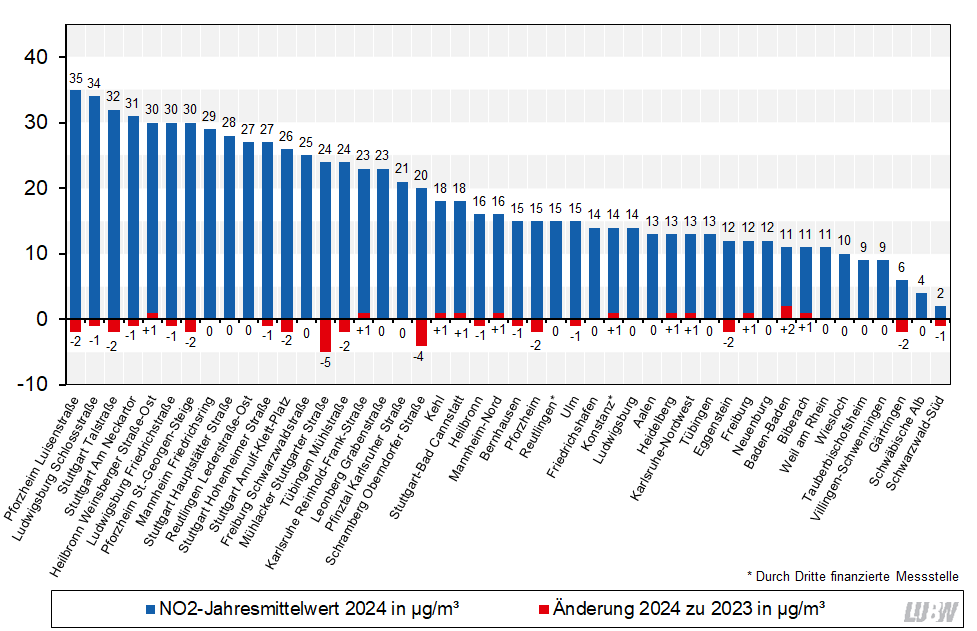

Die Belastung durch Stickstoffdioxid hat sich an vielen Messstellen weiter leicht reduziert, wenn auch nicht so deutlich wie noch im Jahr 2023 zuvor. Die höchsten Stickstoffdioxidimmissionen werden weiterhin an den innerörtlichen, verkehrsnahen Messstellen gemessen. Im Jahr 2024 zählen hier Pforzheim Luisenstraße (35 µg/m³), Ludwigsburg Schlossstraße (34 µg/m³) und Stuttgart Talstraße (32 g/m³). Gleichzeitig ist ein deutlicher Rückgang der Stickstoffmonoxidkonzentrationen zu verzeichnen.

In der nachfolgenden Abbildung sind für alle Messstellen in Baden-Württemberg die NO2-Jahresmittelwerte 2024 und zum Vergleich mit den Jahresmittelwerten 2023 die absoluten Veränderungen dargestellt. Der allgemein rückläufige Trend bei der Belastung durch Stickstoffdioxid setzt sich im Jahr 2024 fort, im Mittel war ein Rückgang von 2 % bzw. 0,5 µg/m³ zu beobachten. Während an den innerörtlichen, verkehrsnahen Messstellen die Stickstoffdioxidkonzentrationen im Mittel um 1,1 % bzw. um 3,7 µg/m³ zurückgingen, war die Belastung im städtischen Hintergrund im Mittel (nahezu) unverändert. Berücksichtigt wurden hierbei die Stationen, an denen sowohl im Jahr 2024 als auch 2023 Stickstoffdioxid gemessen wurde.

Entwicklung von Feinstaub seit vielen Jahre rückläufig

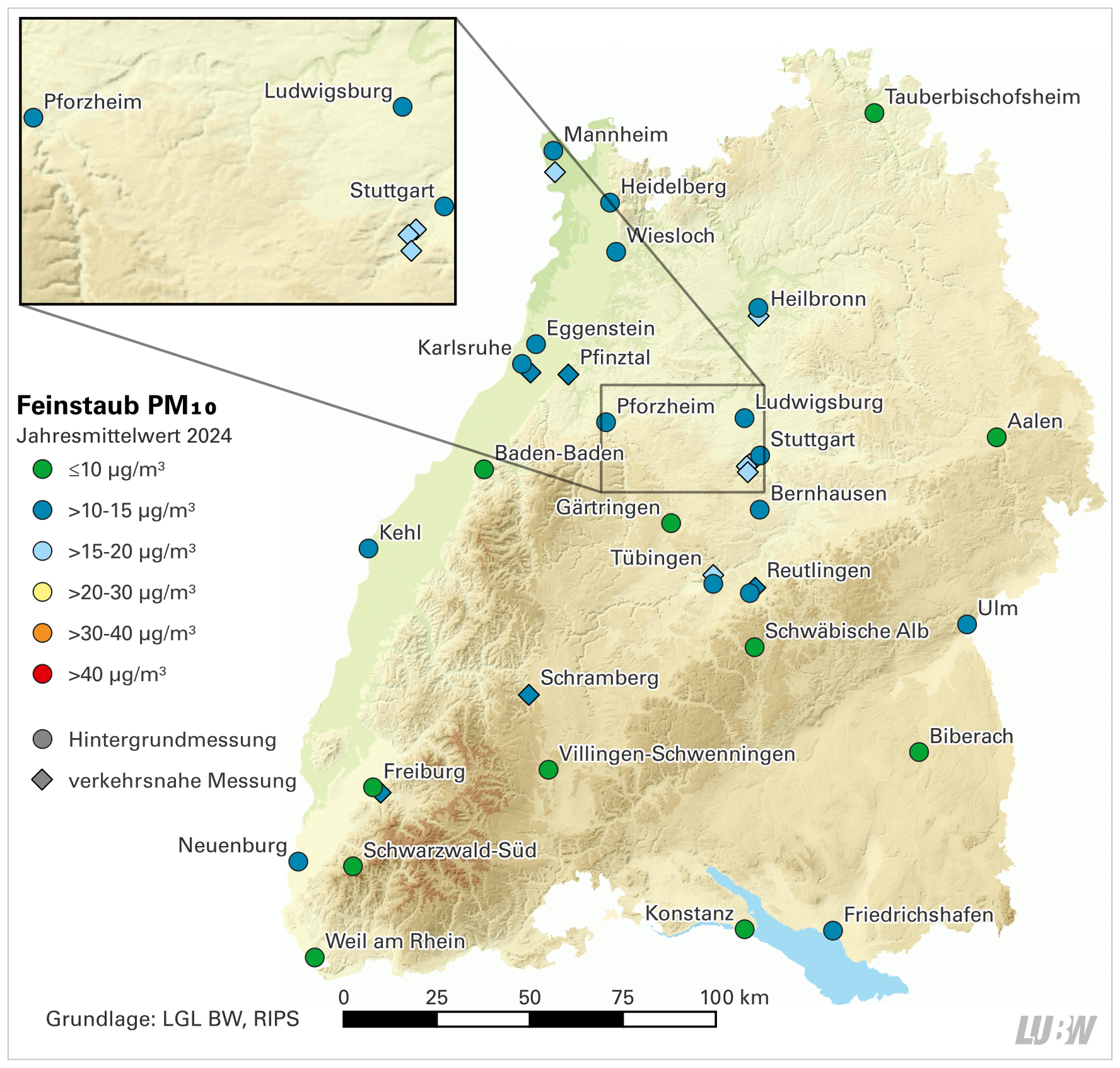

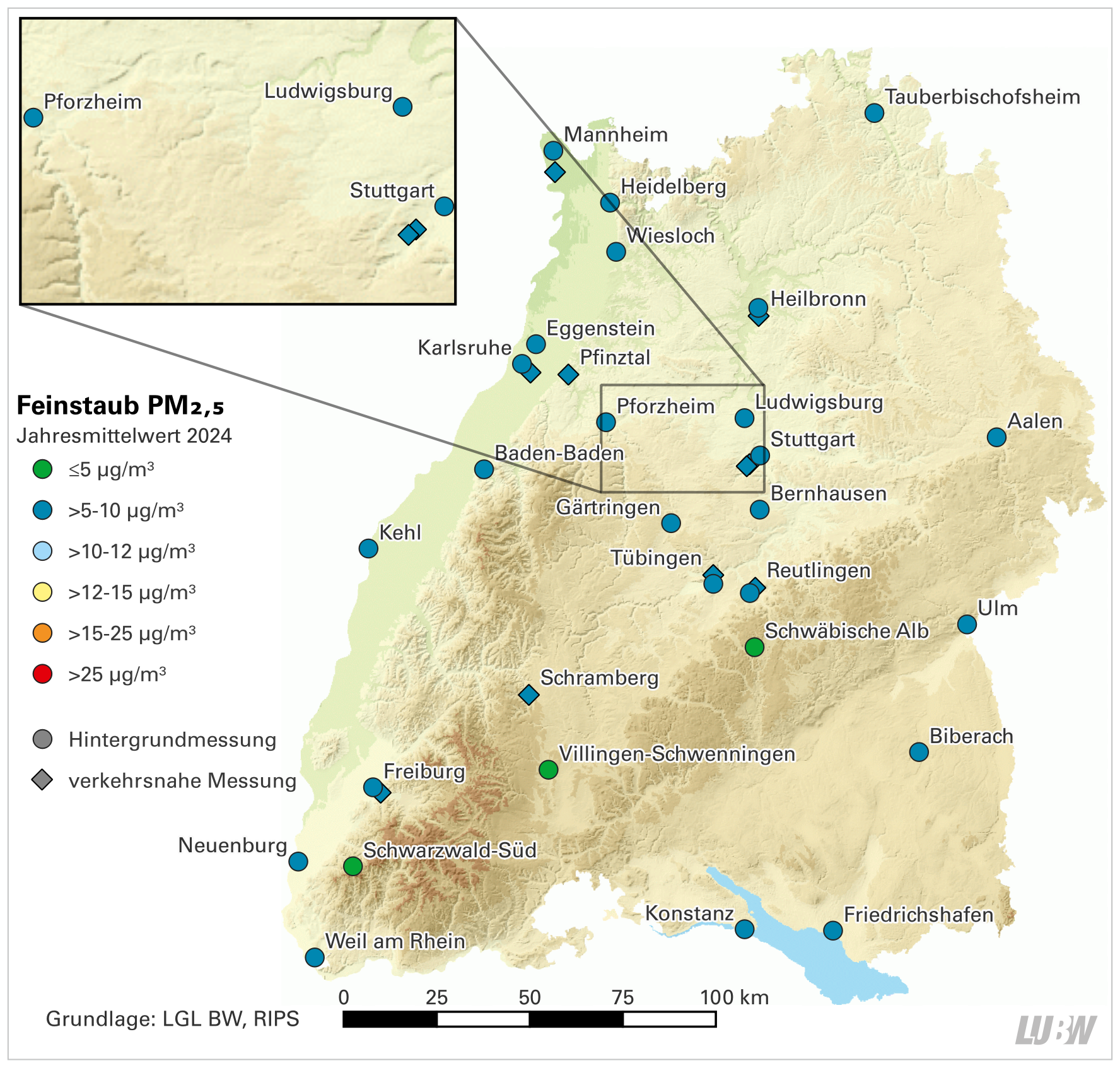

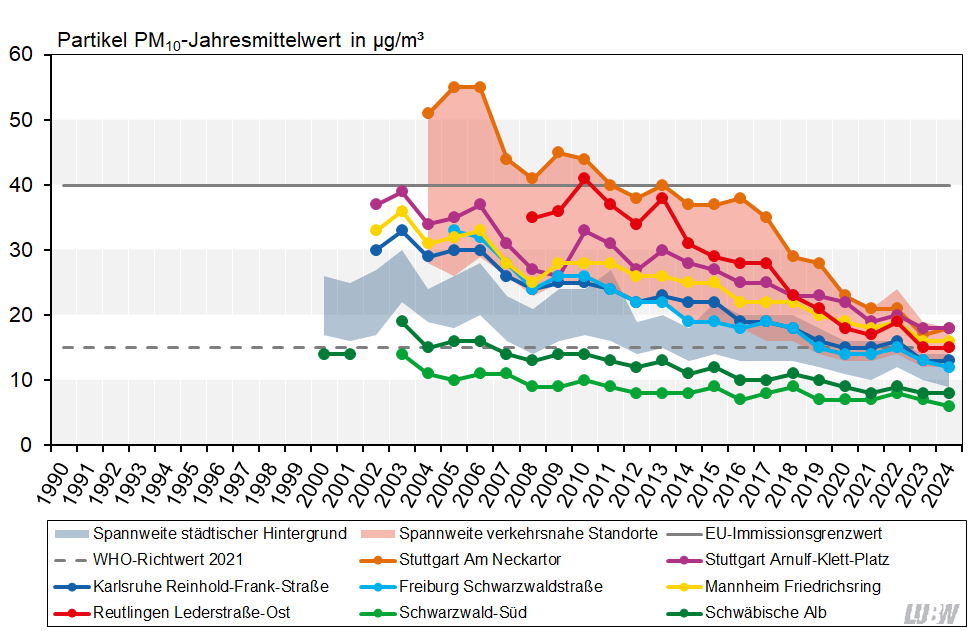

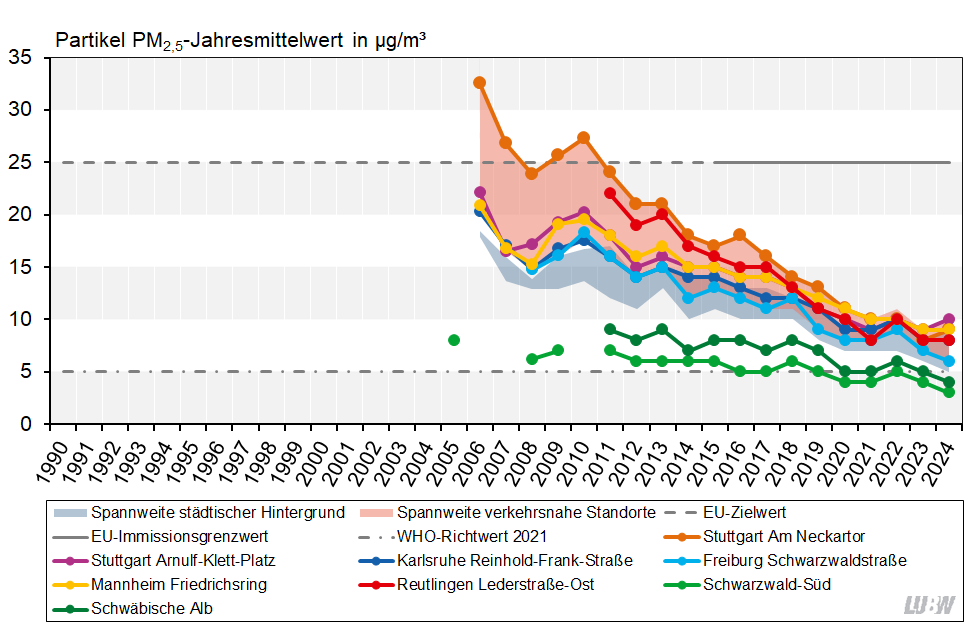

Die Feinstaubbelastung durch Partikel PM10 und PM2,5 ist in den letzten Jahren aufgrund großräumiger Minderungen der Partikelemissionen in Baden-Württemberg deutlich zurückgegangen. Den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden sie allerdings nicht überall gerecht.

Neben dem über den gesamten Zeitraum zu beobachtenden Rückgang der Partikelkonzentrationen treten von Jahr zu Jahr Schwankungen auf, die vor allem unterschiedliche Witterungsverhältnisse zurückgeführt werden können. So war das Jahr 2024 erneut eines der wärmsten Jahre in Baden-Württemberg seit Wetteraufzeichnungen, gleichzeitig war es aber auch durch Starkregenereignisse geprägt. Besonders der Winter, der typischerweise zu höheren Feinstaubimmissionen führt, war 2023/2024 im Mittel so mild wie noch nie.

Im Jahr 2024 lagen die im Jahresmittel gemessenen Partikelkonzentrationen auf ein einem etwa vergleichbaren Niveau zum Vorjahr 2023. Die Grenzwerte der 39. BImSchV werden seit mehreren Jahren an allen Messstellen eingehalten. Allerdings werden die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen und deutlich strengeren Richtwerte an zahlreichen Messstellen in Baden-Württemberg überschritten. Während der WHO-Richtwert für Partikel PM10 von 15 µg/m³ im Jahresmittel im Jahr 2024 an sechs Messstellen nicht eingehalten werden kann, wird der WHO-Richtwert für Partikel PM2,5 von 5 µg/m³ im Jahresmittel nur an den ländlichen Hintergrundmessstellen Schwäbische Alb und Schwarzwald-Süd und an der städtischen Hintergrundmessstation Villingen-Schwenningen eingehalten. Auch wenn diese Richtwerte nicht bindend sind, sollte die Belastung durch Feinstaub weiter reduziert werden.

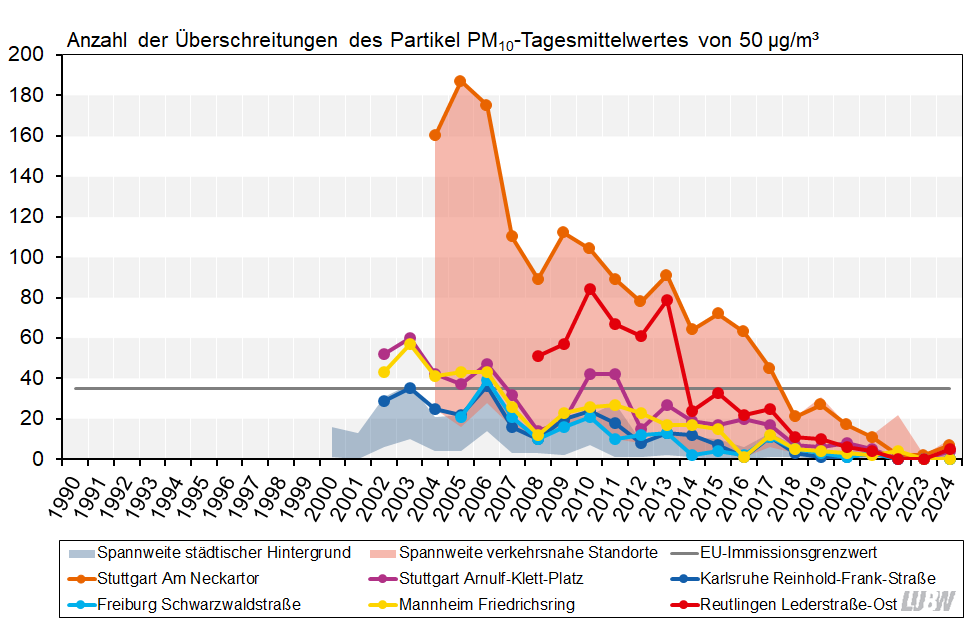

Für Partikel PM10 gibt es neben dem Grenzwert für den Jahresmittelwert zusätzlich einen Grenzwert für den Tagesmittelwert, der bei 50 µg/m³ liegt und innerhalb eines Kalenderjahres an nicht mehr als 35 Tagen überschritten werden darf. Die Anzahl an Überschreitungstagen für Partikel PM10 ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Seit dem Jahr 2018 wird die maximale Anzahl an zulässigen Überschreitungstagen an allen Messstellen eingehalten.

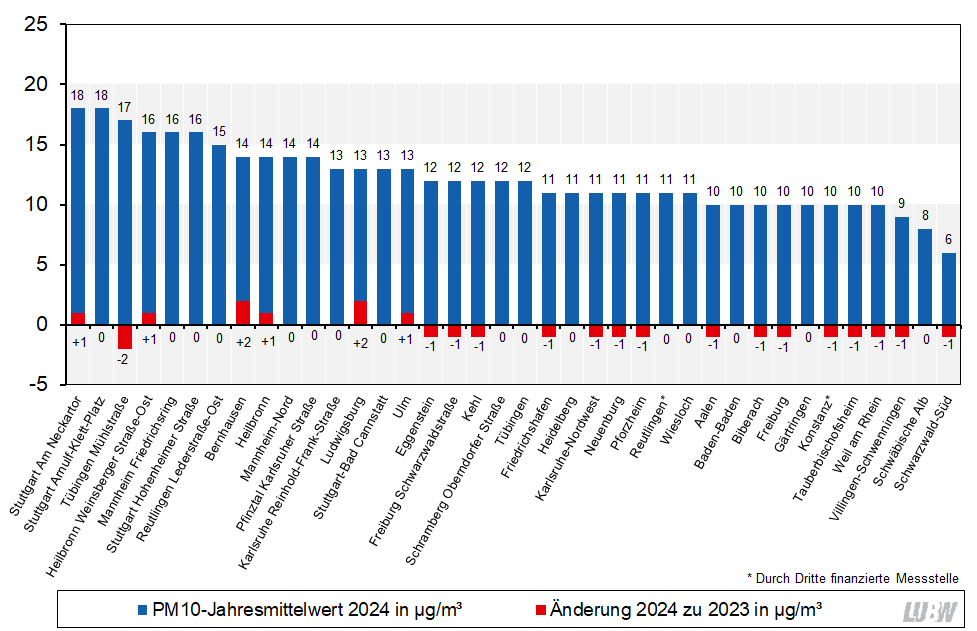

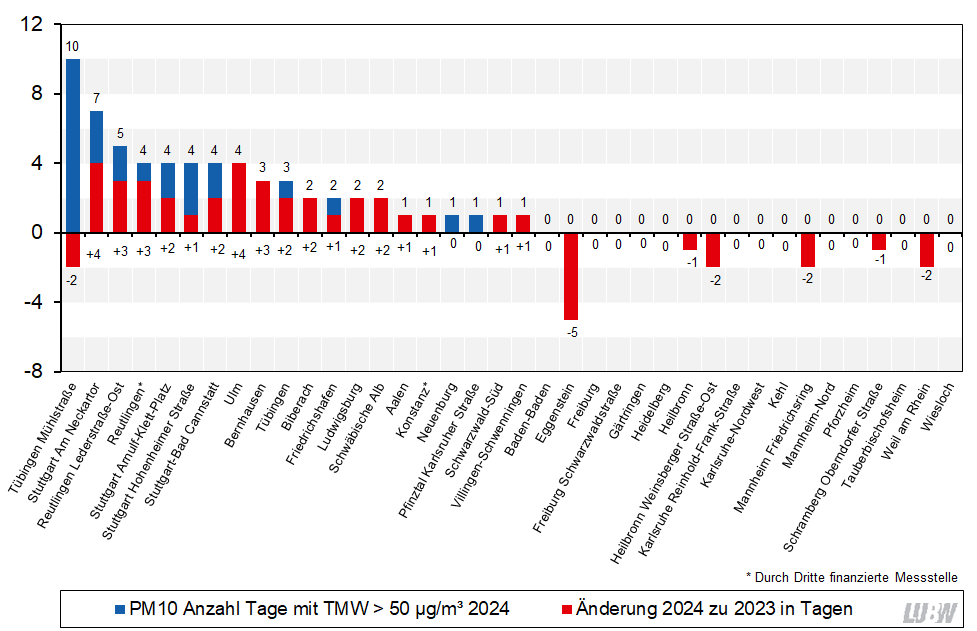

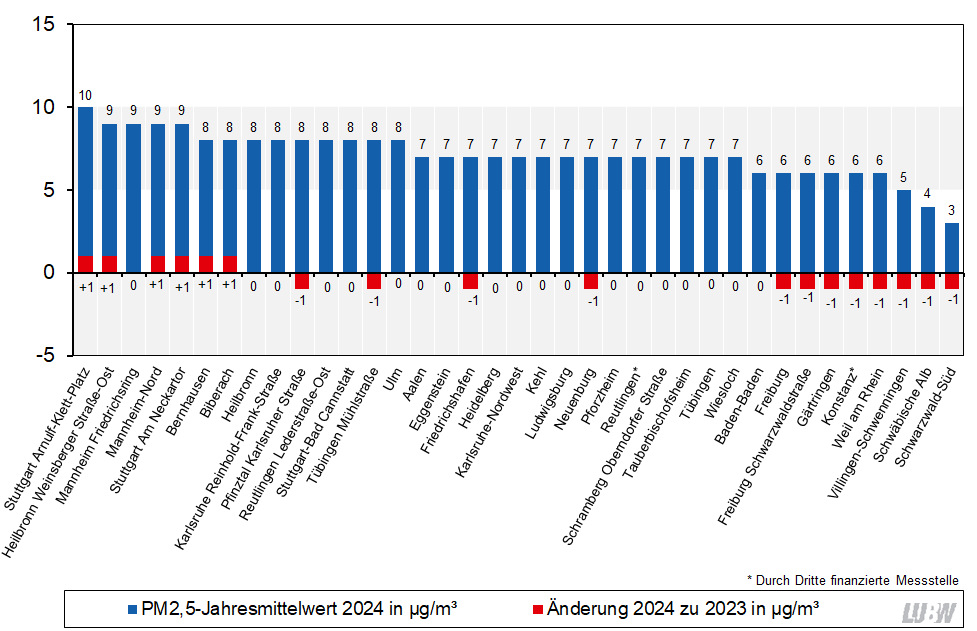

In den folgenden Grafiken sind die Partikel PM10-Jahresmittelwerte, die Anzahl der Tage mit Überschreitung von 50 µg/m³ sowie die Partikel PM2,5-Jahresmittelwerte für das Jahr 2024 für alle Messstellen in Baden-Württemberg dargestellt. Zudem zeigen die Grafiken jeweils den Vergleich zum Vorjahr 2023.

Die Partikel PM10-Konzentration ist zwischen den Jahren 2023 und 2024 im Mittel über alle Messstellen um 2 % bzw. um 0,2 µg/m³ gesunken und damit deutlich weniger stark als in den Jahren zuvor. Die absoluten Rückgänge liegen zwischen -2 µg/m³ (Tübingen Mühlstraße) und +2 µg/m³ (Bernhausen und Ludwigsburg).

Hinsichtlich der Überschreitungen des PM10-Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ traten mit 10 Tagen die meisten Überschreitungen an der verkehrsnahen Messstelle Tübingen Mühlstraße auf, gefolgt von der ebenfalls verkehrsnahen Messstelle Stuttgart Am Neckartor mit 7 Überschreitungstagen. Im Vergleich zum Jahr 2023 traten 2024 an etwa der Hälfte aller Messstellen mehr Überschreitungen auf (+1 bis +4 Tage). Für insgesamt sieben Messstellen wurden weniger Überschreitungstage festgestellt (-1 bis -5 Tage). An den übrigen Messstellen traten weitestgehend unverändert keine Überschreitungen. Potential für witterungsbedingte Überschreitungen des PM10-Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ gab es vor allem im Januar. An einzelnen Tagen können Partikel PM10-Überschreitungen auch durch den Austrag von Streusalz oder den Einfluss von natürlichen Quellen, wie Saharastaub, mitverursacht werden. Ausführungen über diese Beiträge zu den Partikel PM10-Immissionen im Jahr 2024 folgen in Kürze.

Die Belastung durch Partikel PM2,5 ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr im Mittel über alle Messstellen um 3 % bzw. 0,2 µg/m³ gesunken. An den einzelnen Messstellen sind Rückgänge zwischen 11 % und 25 % bzw. um 1 µg/m³ zu verzeichnen. An anderen Messstellen nimmt die Partikel PM2,5-Konzentration im Vergleich zum Vorjahr zwischen 11 % und 14 % bzw. um 1 µg/m³ zu. An mehr als der Hälfte aller Messstationen ist im Jahresmittel gemessen Partikel PM2,5-Konzentration unverändert.

Abnahme der Ozonspitzenkonzentrationen trotz Zunahme sommerlicher Hitzeperioden

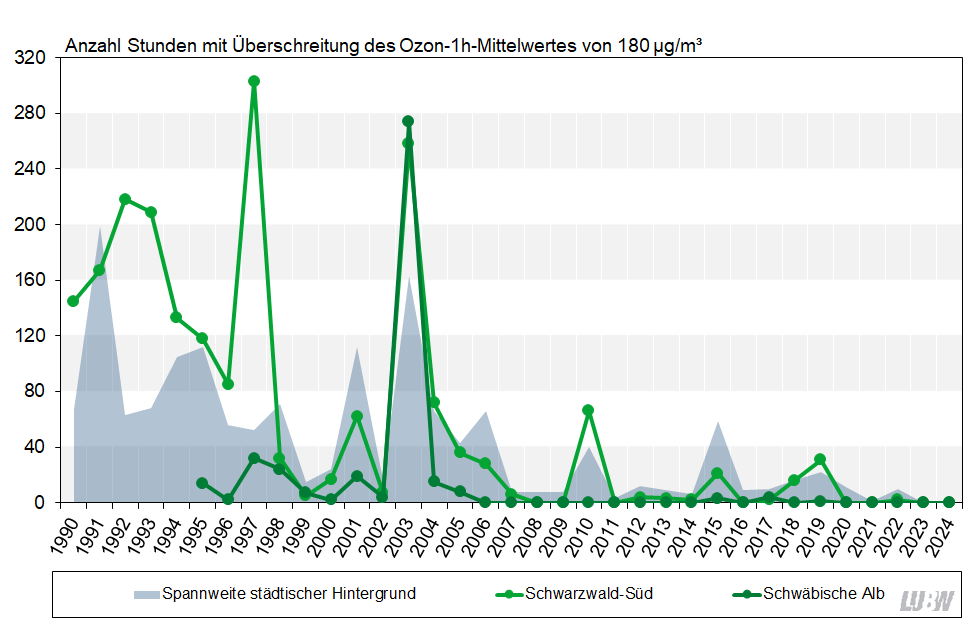

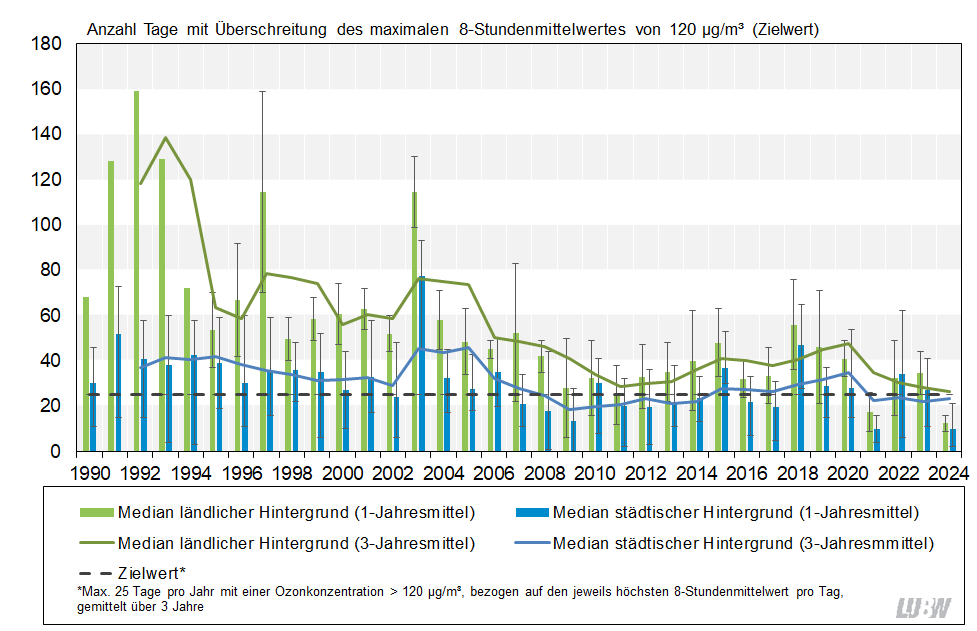

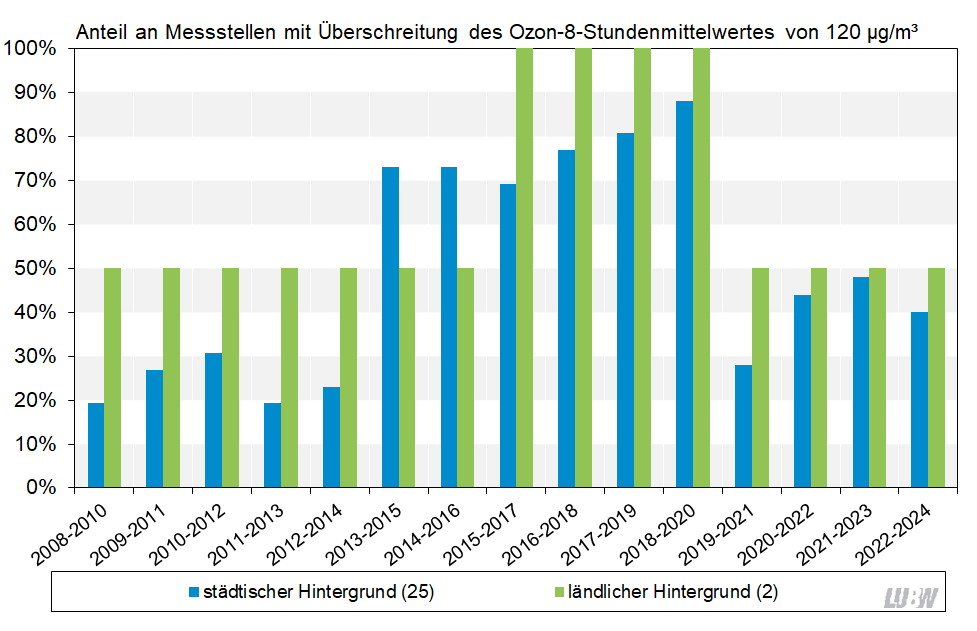

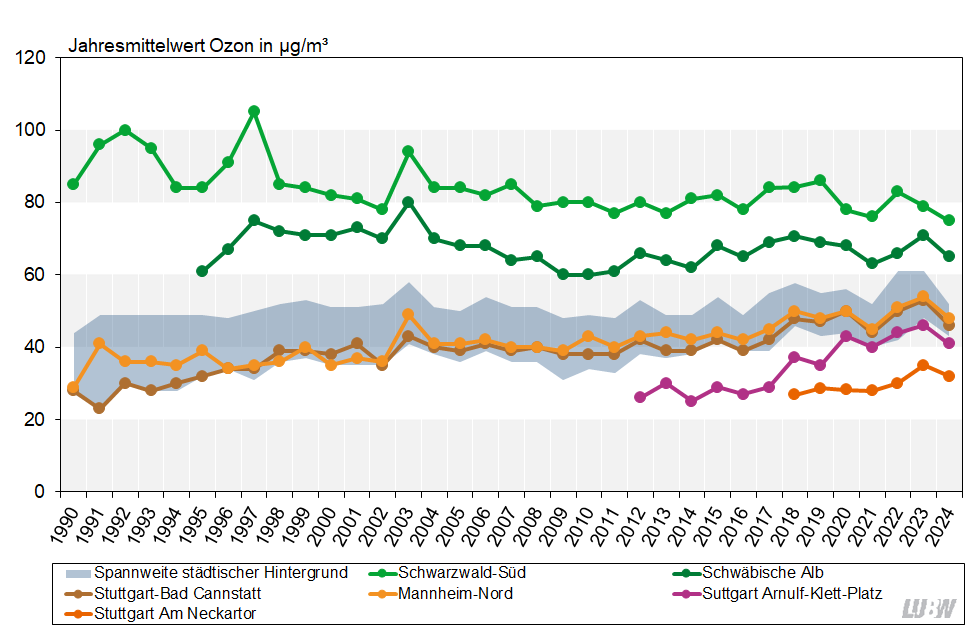

Seit Anfang der 1990er-Jahre sind die gemessenen Spitzenwerte von Ozon deutlich zurückgegangen, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Hintergrund. Aber bodennahes Ozon schadet auch bei geringeren Konzentrationen und die andauernde Überschreitung von Zielwerten zeigt nach wie vor Handlungsbedarf.

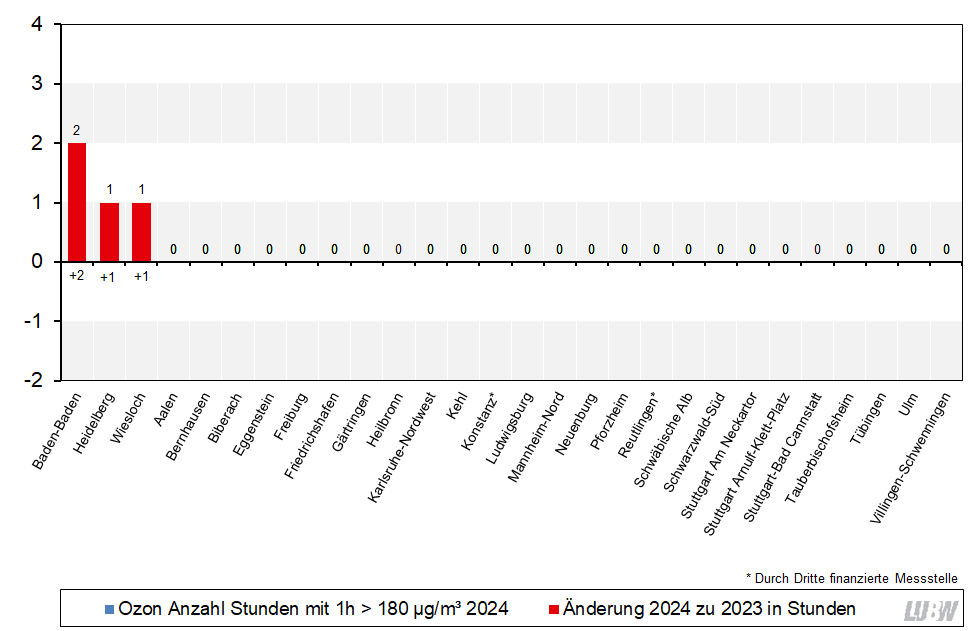

Ursache für die Abnahme der Ozonspitzenkonzentrationen sind die rückläufigen Konzentrationen der Ozonvorläufersubstanzen, insbesondere Stickstoffdioxid, flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds, VOC). Potential für erhöhte Ozonkonzentrationen haben jedoch weiterhin heiße, trockene und strahlungsintensive Sommer wie die Sommer der Jahre, 2003, 2015, 2018 bis 2020 und 2022. Stabile Hochdruckwetterlagen führen neben den meteorologischen Voraussetzungen zur Bildung von Ozon zusätzlich zu einer Anreicherung der Vorläufersubstanzen. Dennoch werden selbst unter extremen Bedingungen und trotz der eher zu beobachtenden Zunahmen von ozonbegünstigenden Sommertagen bzw. Heißen Tagen mit starker Sonneneinstrahlung, hohen Lufttemperaturen und Trockenheit, Konzentrationen über 180 µg/m³ im Stundenmittel (die sogenannte Informationsschwelle, bei deren Überschreitung ein Gesundheitsrisiko für besonders empfindliche Menschen besteht) nur noch selten bis gar nicht mehr in Baden-Württemberg erreicht.

Im Jahr 2024 waren vor allem der Früh- und Spätsommer, also die Monate Mai und September von überdurchschnittlichen und teilweise intensiven Niederschlägen gekennzeichnet. Länger andauernde Hitzeperioden blieben wie im Vorjahr 2023 in den Monaten Juni und Juli aus. Erst Ende Juli und im August setzte sich der eigentliche Hochsommer durch. Mit den höchsten Temperaturen des Jahres, sehr geringen Niederschlägen und viel Sonnenschein stiegen die Ozonkonzentrationen an, so dass am 31. Juli und 1. August insgesamt vier Überschreitungen des Informationsschwellenwertes von 180 µg/m³ (1-Stundenmittelwert) verzeichnet wurden.

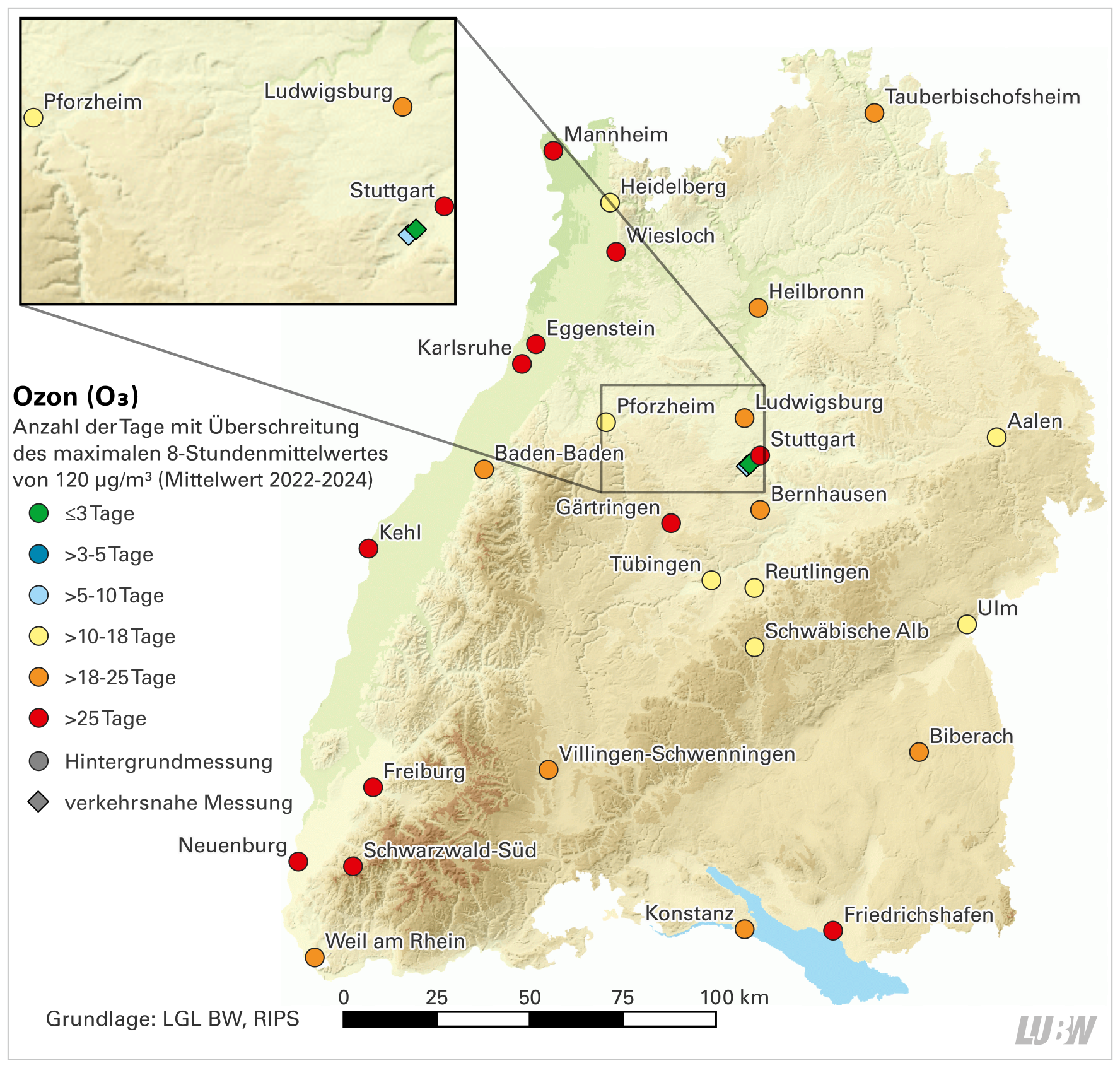

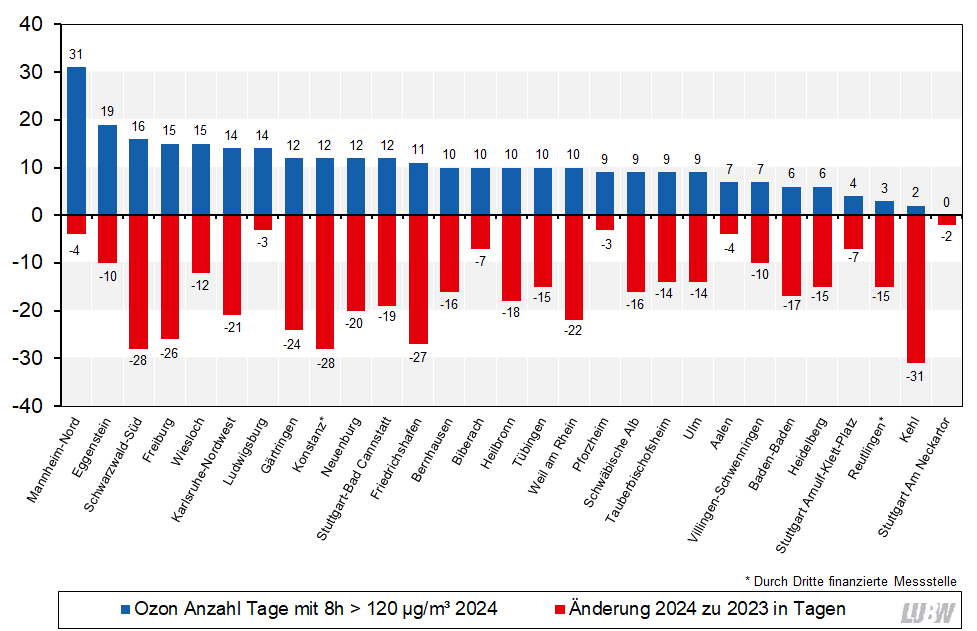

Ein Rückgang der Ozonkonzentration konnte auch beim Blick auf den, zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten, Zielwert festgestellt werden. Hierbei werden die Tage gezählt, an denen die Ozonkonzentration über einen Zeitraum von acht Stunden gemittelt 120 µg/m³ überschreitet. Pro Kalenderjahr sind 25 solcher Überschreitungen zulässig. Erstmals wurde flächendeckend dieser Zielwert nicht überschritten. Um den starken meteorologischen Einfluss auf die Ozonbildung zu berücksichtigen, ist für die Beurteilungen allerdings maßgebend, ob der Zielwert als Mittel über drei Kalenderjahre eingehalten werden kann. Die über die letzten drei Jahre (2022 bis 2024) gemittelten Werte zeigen, dass der Zielwert immer noch an mehr als einem Drittel aller Messstellen überschritten wird.

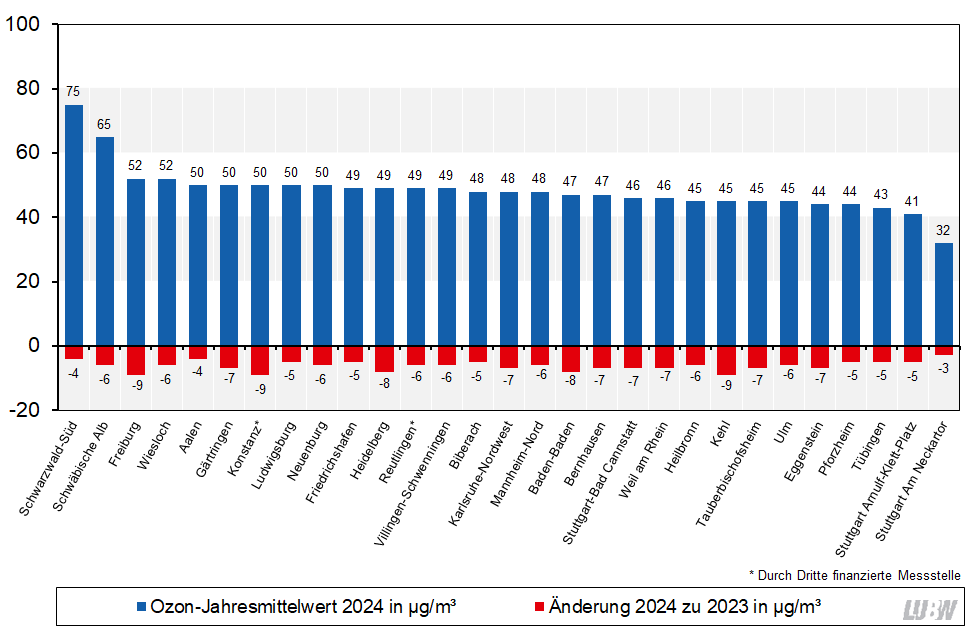

Im Gegensatz zu den Ozonspitzenkonzentrationen steigt die mittlere jährliche Ozonkonzentration und damit die durchschnittliche Belastung durch Ozon seit einigen Jahren an. Vor allem im städtischen Hintergrund nehmen die mittleren Ozonkonzentrationen aufgrund des weniger zur Verfügung stehenden ozonreduzierenden Stickstoffmonoxids zu. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 zeigt sich für die Jahresmittelwerte von Ozon jedoch flächendeckend ein Rückgang, der wahrscheinlich mit den niederschlagsreichen Monaten im Jahr 2024 zu erklären ist.

In den nachfolgenden Grafiken werden für alle Messstellen in Baden-Württemberg die Anzahl der Stunden mit Überschreitung der Informationsschwelle von 180 μg/m³ (1-Stundenmittelwert), die Anzahl der Tage mit Überschreitung des Zielwertes von 120 μg/m³ (höchster 8-Stundenmittelwert eines Tages) sowie die Ozon-Jahresmittelwerte jeweils für das Jahr 2024 und im Vergleich zum Jahr 2023 dargestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr 2023, in dem es erstmals keine Überschreitung der Informationsschwelle von 180 µg/m³ gab, wurden im Jahr 2024 insgesamt vier Überschreitungen an drei Messstationen festgestellt. Beim Zielwert zum Schutz der Gesundheit von 120 µg/m³ (höchster 8-Stundenmittelwert eines Tages an mehr als 25 Tagen) zeigt sich verglichen mit dem Vorjahr 2023 an allen Messstationen ein Rückgang (im Mittel gab es an 15 Tagen weniger eine Überschreitung dieses Zielwertes). Auch der Jahresmittelwert der gemessenen Ozonkonzentrationen lag im Mittel um 11 % bzw. 6 µg/m³ niedriger als im Vorjahr.

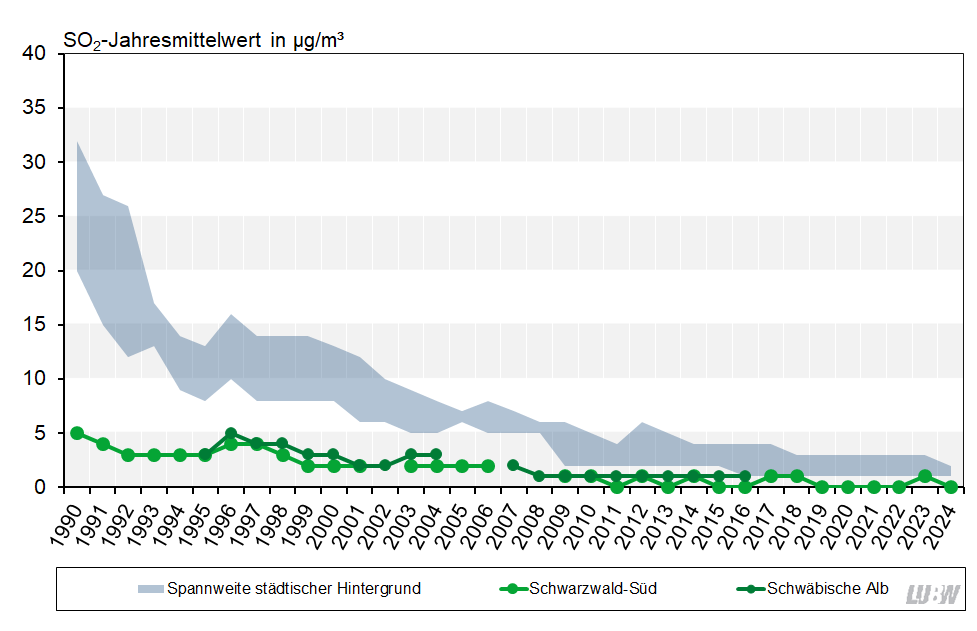

Heute nahezu kein Schwefeldioxid mehr in der Luft von Baden-Württemberg nachweisbar

Die Belastung durch Schwefeldioxid in Baden-Württemberg liegt verglichen mit den gültigen Grenzwerten auf einem sehr niedrigen Niveau. Der kritische Wert zum Schutz der Ökosysteme von 20 µg/m³ für Schwefeldioxid im Jahresmittel wurde mit Konzentrationen bis maximal 2 µg/m³ auch im Jahr 2024 wieder deutlich unterschritten. Auch die zum Schutz der menschlichen Gesundheit geltenden Kurzzeitgrenzwerte in Form der maximal zulässigen Überschreitungshäufigkeiten, dem 1-Stundenmittelwert von 350 µg/m³ bei 24 Überschreitungen und dem Tagesmittelwert von 125 µg/m³ bei 3 Überschreitungen im Kalenderjahr, werden an den 4 Messstationen in Baden-Württemberg seit vielen Jahren sicher eingehalten. Der maximale 1-Stunden- bzw. Tagesmittelwert für Schwefeldioxid trat jeweils mit 70 µg/m³ bzw. 16 µg/m³ an der städtischen Hintergrundmessstation Mannheim-Nord auf. Die einzelnen Ergebnisse der Schwefeldioxidmessungen im Jahr 2024 sind der Tabelle Jahreswerte 2024 für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Ammoniak, Benzol zu entnehmen.

Die Immissionsbelastung durch Schwefeldioxid in Baden-Württemberg ist seit den 1990er Jahren stark rückläufig und verdeutlicht die Erfolge der Luftreinhaltepolitik bei der Reduktion der Schwefeldioxidemissionen vor allem bei den Kraftwerken und der Industrie. Insbesondere bei den Messstationen im städtischen Hintergrund ist eine deutliche Verbesserung der Luftqualität eingetreten. Auch im ländlichen Hintergrund ist die Immissionsbelastung durch Schwefeldioxid heute nur noch sehr gering. An den verkehrsnahen Messstationen werden in der Regel keine Messungen von Schwefeldioxid durchgeführt.

Ammoniak - Ein Schadstoff der Landwirtschaft?

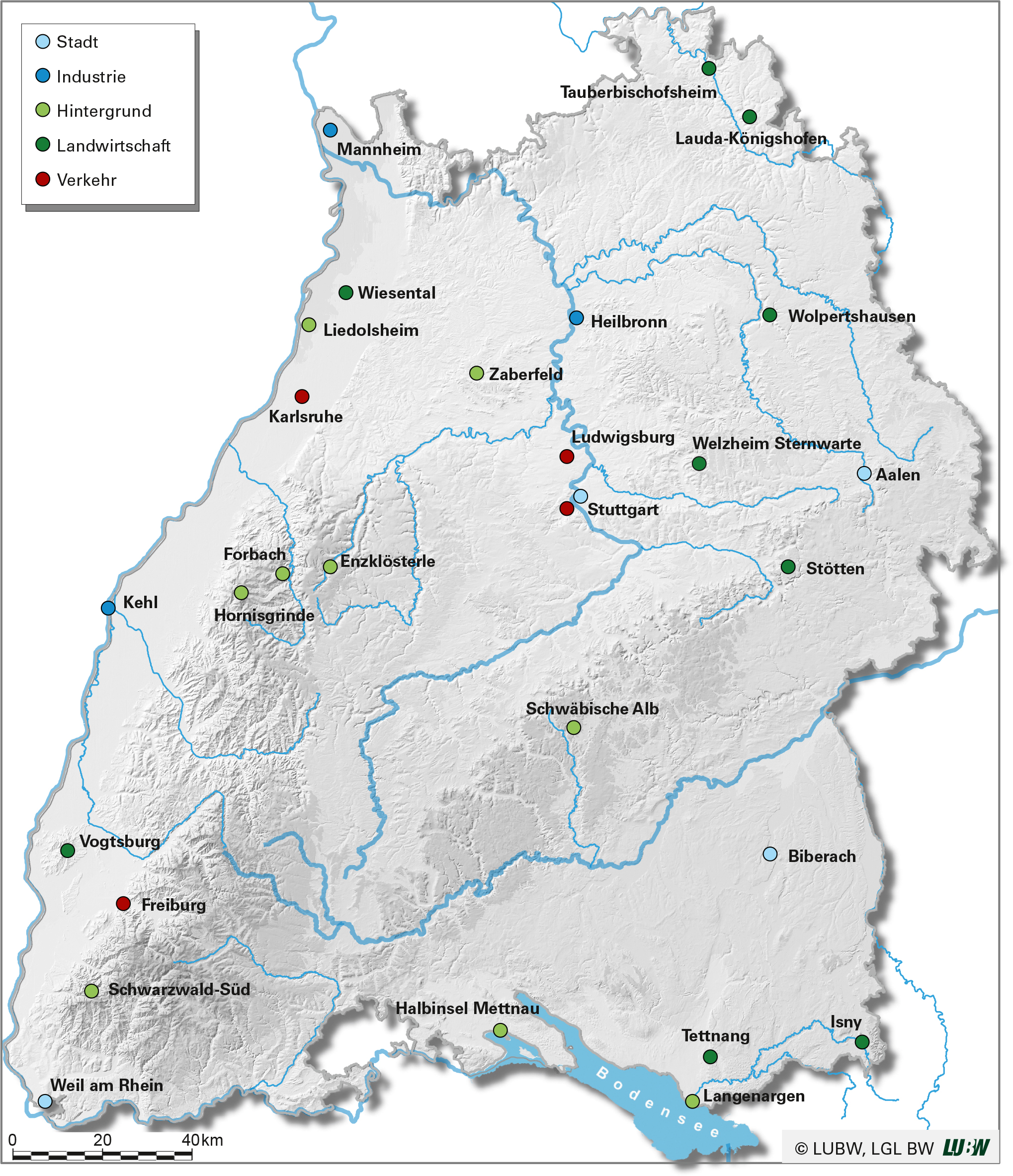

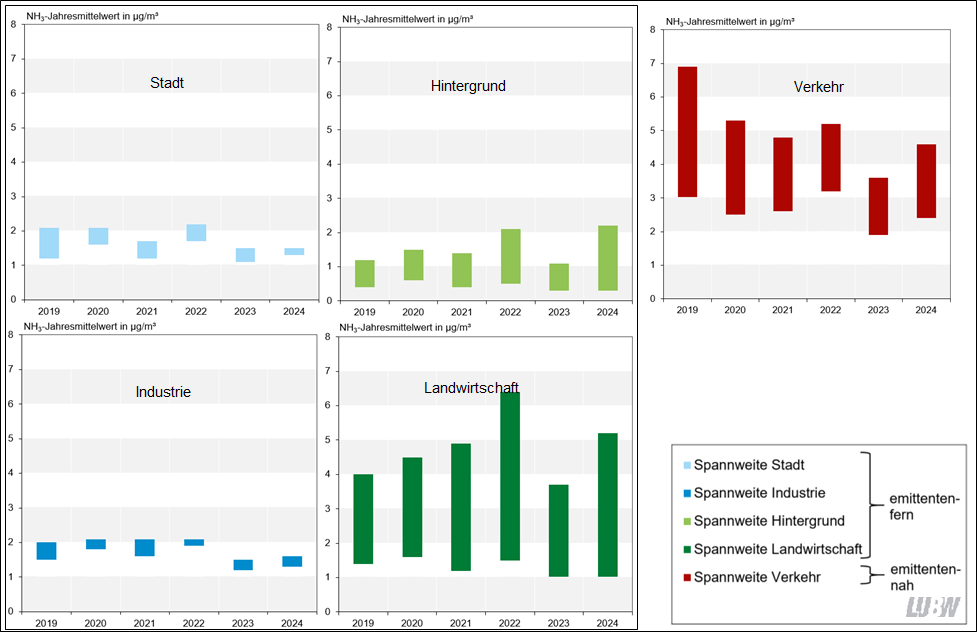

Die Ammoniak-Messungen in Baden-Württemberg erfolgen seit 2019 an allen Messstellen mit Radiello-Passivsammlern. Die Messstellen sind abhängig von ihrer Umgebung in die Kategorien Stadt, Industrie, Hintergrund und Landwirtschaft sowie Verkehr eingeteilt. Die Höhe der gemessenen Ammoniakkonzentrationen wird geprägt durch die Entfernung zu möglichen Ammoniakemittenten. Messungen in größerer Entfernung zu zum Beispiel landwirtschaftlichen und industriellen Emittenten ermöglichen eine Bewertung der Ammoniakvorbelastung für die jeweilige Umgebung (auch emittentenferne Messungen genannt). Messungen zum Beispiel am Straßenrand spiegeln die Ammoniaksituation in unmittelbarer Verkehrsnähe wider (auch emittentennahe Messungen genannt).

Nach einer zuletzt im Jahr 2023 vergleichsmäßig geringen Belastung durch Ammoniak, stieg diese im Jahr 2024 an den zugehörigen Messstellen der Kategorien Verkehr, Hintergrund und Landwirtschaft doch deutlich an. Für das Jahr 2024 lagen die Ammoniak-Jahresmittelwerte an den emittentenfernen Messstellen der Kategorien Stadt, Industrie, Hintergrund und Landwirtschaft im Bereich von 0,3 μg/m³ bis 5,7 μg/m³ und an den verkehrsnahen (emittentennahen) Standorten zwischen 2,4 μg/m³ und 4,6 μg/m³. Die Ammoniakkonzentrationen an den einzelnen Messstellen im Jahr 2024 sind hier aufgeführt: Jahreswerte 2024 für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Ammoniak, Benzol

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Spannweiten der gemessenen Ammoniakkonzentrationen in den Jahren 2019 bis 2024. Die Jahresmittelwerte sind in die Kategorien Stadt, Industrie, Hintergrund und Landwirtschaft sowie Verkehr unterteilt.

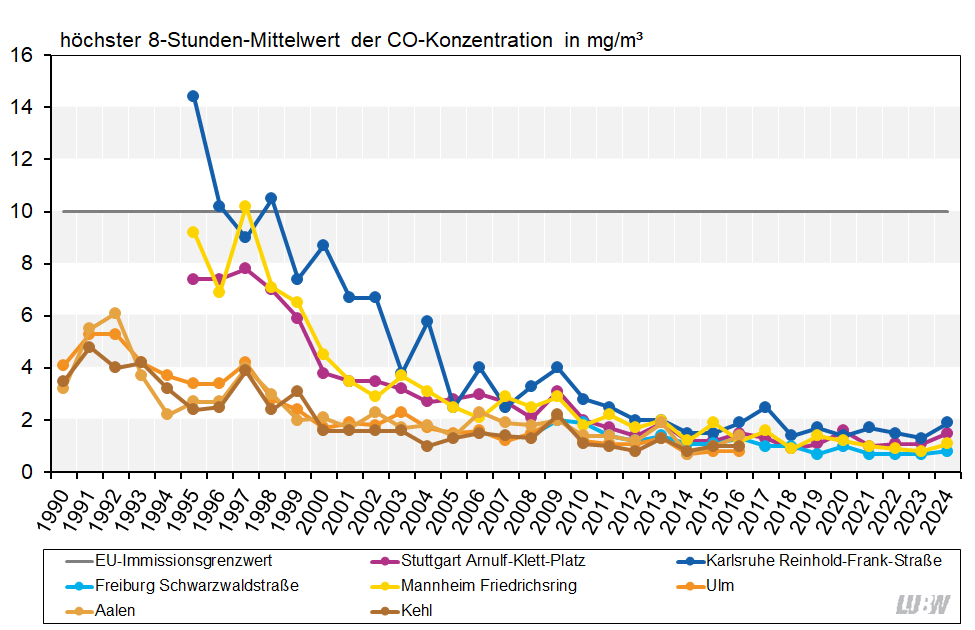

Kohlenmonoxid als einstiger Leitparameter für die Luftbelastung heute nur noch wenig bedeutend

Die im Jahr 2024 an den Verkehrsmessstationen gemessenen Kohlenmonoxidkonzentrationen liegen in Baden-Württemberg auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 10 mg/m³ (für den höchsten 8-Stundenmittelwert eines Tages) wurde im Jahr 2024 weit unterschritten. Die maximalen 8-Stundenmittelwerte lagen dabei im Bereich von 0,8 mg/m³ (Freiburg Schwarzwaldstraße) bis 1,6 mg/m³ (Heilbronn Weinsberger Straße). Die einzelnen Ergebnisse der Kohlenmonoxidmessungen im Jahr 2024 sind der Tabelle Jahreswerte 2024 für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Ammoniak, Benzol zu entnehmen.

Kohlenmonoxid war ein Leitparameter für die Luftbelastung verursacht durch den Straßenverkehr. Heute besitzt Kohlenmonoxid nur noch eine geringe Bedeutung, da die Emissionen mit Einführung des geregelten Katalysators (G-Kat) für Benzinfahrzeuge seit etwa 1995 massiv abgenommen haben. Für die Immissionsbelastung durch Kohlenmonoxid ist somit in den letzten Jahren eine stetige Abnahme zu verzeichnen.

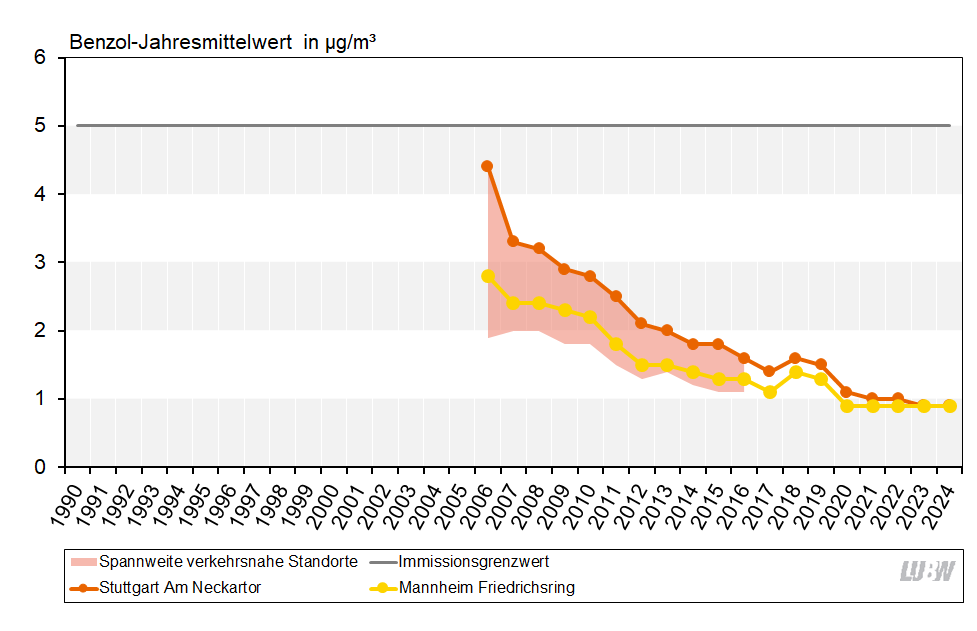

Belastung durch Benzol massiv zurückgegangen

Benzol wird hauptsächlich durch den Straßenverkehr freigesetzt. Aufgrund einer entscheidenden Reduktion der Benzolemissionen durch den Einsatz des geregelten Katalysators bei Benzinfahrzeugen und der Absenkung des Benzolgehaltes im Benzin, konnten die Benzolkonzentrationen gesenkt werden. Die Belastung durch Benzol ist somit vor allem an den Stationen mit direktem Verkehrseinfluss massiv zurückgegangen.

In Baden-Württemberg wird Benzol nur noch an zwei verkehrsnahen Messstellen mit hohem Verkehrsaufkommen erfasst. Der Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 5 µg/m³ (Jahresmittelwert) wurde im Jahr 2024 erneut mit jeweils 0,9 µg/m³ an den Messstellen Stuttgart Am Neckartor und Mannheim Friedrichsring sicher eingehalten.

Keine Überschreitungen von Ziel- und Grenzwerten der Staubinhaltsstoffe

In Baden-Württemberg werden die Staubinhaltsstoffe Arsen, Blei, Kadmium, Nickel, Benzo[o]pyren und Ruß als Anteil in der Staubfraktion Partikel PM10 ermittelt. Die einzelnen Ergebnisse der Staubinhaltsstoffmessungen im Jahr 2024 sind der Tabelle Jahreswerte 2024 für Benzo(a)pyren, Schwermetalle und Ruß in der Partikelfraktion PM10 zu entnehmen

Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 1 ng/m³ (Jahresmittelwert) für Benzo[a]pyren, das auch als Markersubstanz für weitere polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) dient, wird seit vielen Jahren an allen Messstationen eingehalten; letztmalig wurde er im Jahr 2015 an der Spotmessstelle Tübingen Jesinger Hauptstraße überschritten. Für alle Messstellen liegt die mittlere Benzo[a]pyrenkonzentration im Jahr 2024 im Bereich zwischen 0,1 ng/m³ und 0,2 ng/m³. Bei Benzo[a]pyren zeigen sich andere Belastungsschwerpunkte als bei Partikel PM10 und Stickstoffdioxid. Ein Hauptgrund für die höhere Belastung durch Benzo[a]pyren ist vor allem die Holzfeuerung in den Wintermonaten.

Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Belastung durch Benzo[a]pyren zu erkennen, vor allem an den verkehrsnahen Messstellen. An den beiden ländlichen Hintergrundmessstationen war die Belastung durch Benzo[a]pyren über den gezeigten Zeitraum und bis die Messungen hier eingestellt wurden konstant.

![Jahresmittelwerte der Benzo[a]pyrenkonzentrationen als Anteil in Partikel PM10 in Baden-Württemberg von 1990 bis 2024 als Linien-diagramm visualisiert. Für die Messstationen im städtischen Hintergrund und die verkehrsnahen Messstellen sind die Spannweiten angegeben. Für die verkehrsnahen Messstellen Tübingen Jesinger Hauptstraße, Stuttgart Am Neckartor, Mannheim Friedrichsring und Freiburg Schwarzwaldstraße sowie für die Stationen Stuttgart-Bad Cannstatt im städtischen Hintergrund und Schwarzwald-Süd und Schwäbische Alb im ländlichen Hintergrund sind die Entwicklungen als einzelne Linien dargestellt. Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Benzo[a]pyrenkonzentrationen zu erkennen, vor allem für die verkehrsnahen Messstellen. An den beiden ländlichen Hintergrundmessstationen ist die Belastung durch Benzo[a]pyren über den gezeigten Zeitraum konstant. Der Zielwert von 1 ng/m³ für Benzo[a]pyren (Jahresmittelwert) wurde letztmalig im Jahr 2015 an der Spotmessstelle Tübingen Jesinger Hauptstraße überschritten. Jahresmittelwerte der Benzo[a]pyrenkonzentrationen als Anteil in Partikel PM10 in Baden-Württemberg von 1990 bis 2024 als Linien-diagramm visualisiert. Für die Messstationen im städtischen Hintergrund und die verkehrsnahen Messstellen sind die Spannweiten angegeben. Für die verkehrsnahen Messstellen Tübingen Jesinger Hauptstraße, Stuttgart Am Neckartor, Mannheim Friedrichsring und Freiburg Schwarzwaldstraße sowie für die Stationen Stuttgart-Bad Cannstatt im städtischen Hintergrund und Schwarzwald-Süd und Schwäbische Alb im ländlichen Hintergrund sind die Entwicklungen als einzelne Linien dargestellt. Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Benzo[a]pyrenkonzentrationen zu erkennen, vor allem für die verkehrsnahen Messstellen. An den beiden ländlichen Hintergrundmessstationen ist die Belastung durch Benzo[a]pyren über den gezeigten Zeitraum konstant. Der Zielwert von 1 ng/m³ für Benzo[a]pyren (Jahresmittelwert) wurde letztmalig im Jahr 2015 an der Spotmessstelle Tübingen Jesinger Hauptstraße überschritten.](/documents/10184/4188350/Lange_Reihe_BaP-JMW_2024.png/1df5488c-057d-9985-3c7a-aa2471e4daf9?t=1755690200512)

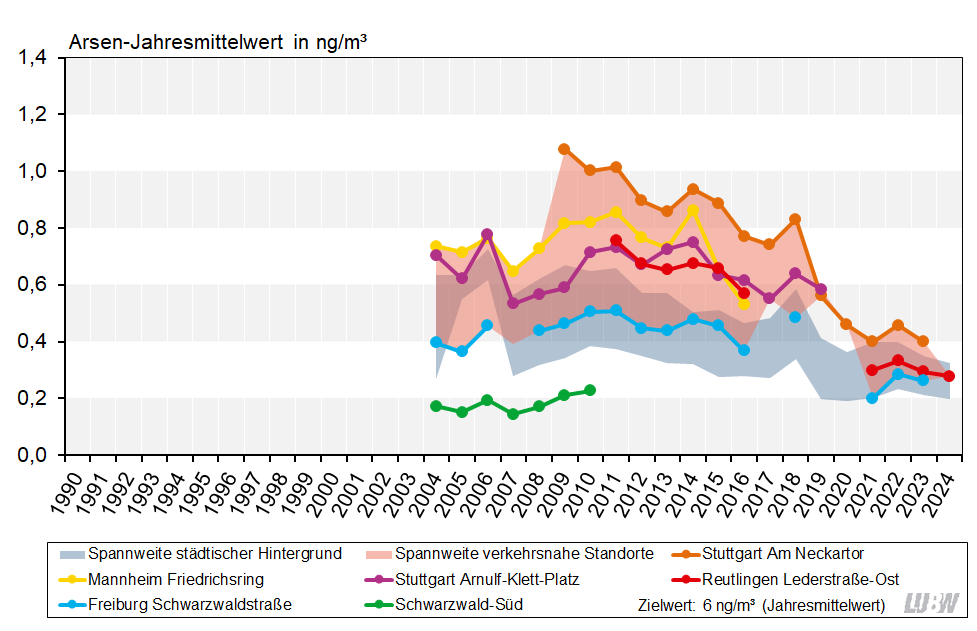

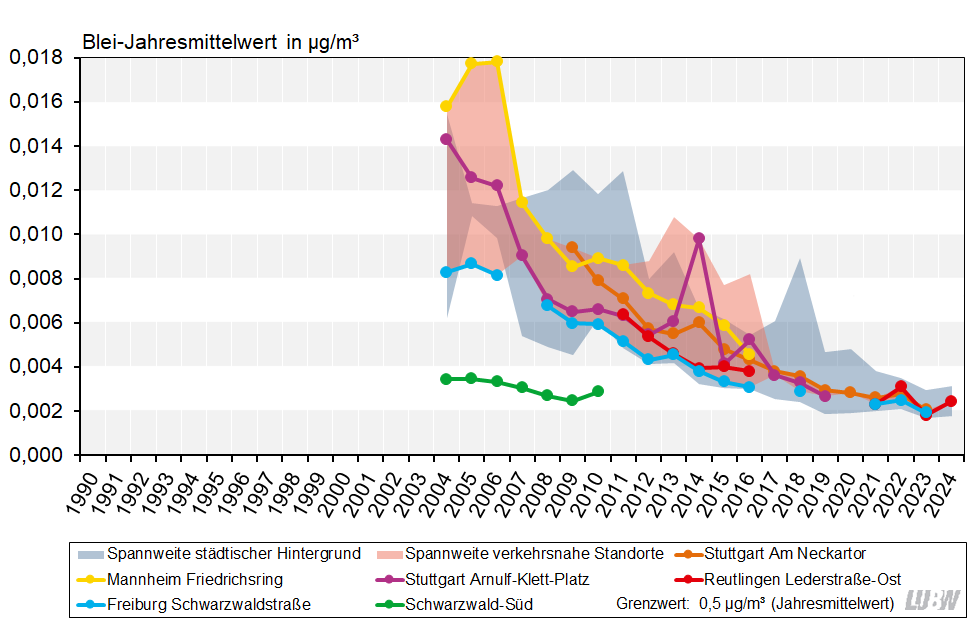

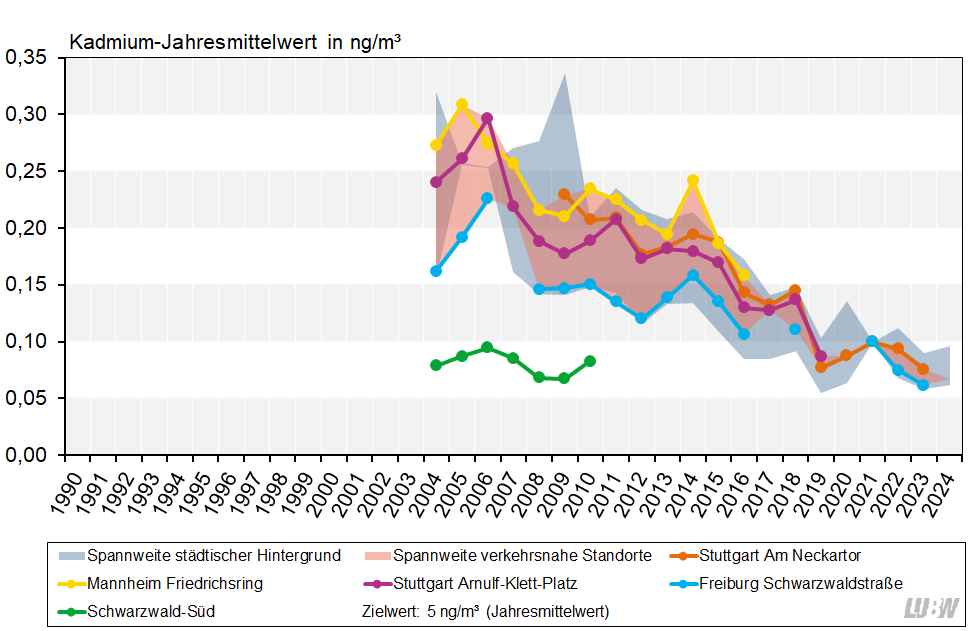

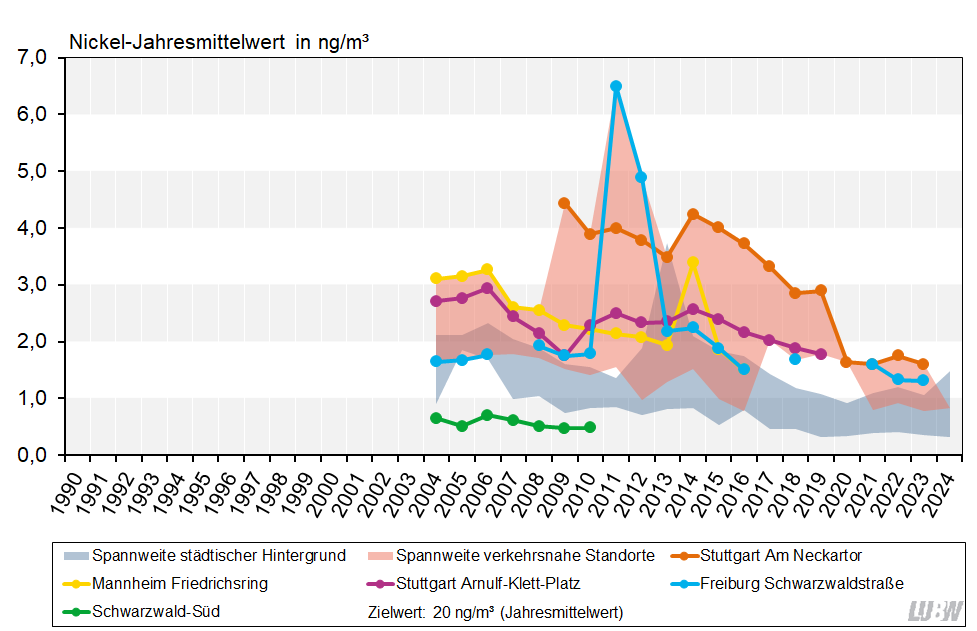

Die zum Schutz der menschlichen Gesundheit geltenden Zielwerte für Arsen (6 ng/m³ Jahresmittelwert), Kadmium (5 ng/m³ Jahresmittelwert) und Nickel (20 ng/m³ Jahresmittelwert) sowie der Immissionsgrenzwert für Blei (0,5 µg/m³= 500 ng/m³ Jahresmittelwert) wurden auch im Jahr 2024 an allen Messstationen weit unterschritten. Für die in der Partikelfraktion PM10 gemessenen Anteile an Blei und Nickel traten die höchsten Jahresmittelwerte mit 3,1 ng/m³ und 1,5 ng/m³ an der städtischen Hintergrundmessstation Mannheim-Nord auf. Die Jahresmittelwerte 2024 für Arsen lagen im Bereich zwischen 0,2 und 0,3 ng/m³ und für Kadmium an allen Messstationen bei 0,1 ng/m³.

Für alle Messstationen ist ein über die Jahre mehr oder weniger stark abnehmender Trend bei Arsen, Blei und Kadmium zu erkennen, bis auf für Schwarzwald-Süd, wo die Belastung über den gezeigten Zeitraum relativ konstant bleibt. Bei Nickel ist kein klarer Trend über die Jahre zu erkennen, die Belastung durch Nickel schwankt teilweise deutlich. Der jeweilige Ziel- bzw. Grenzwert wurde über den gesamten Zeitraum deutlich unterschritten.

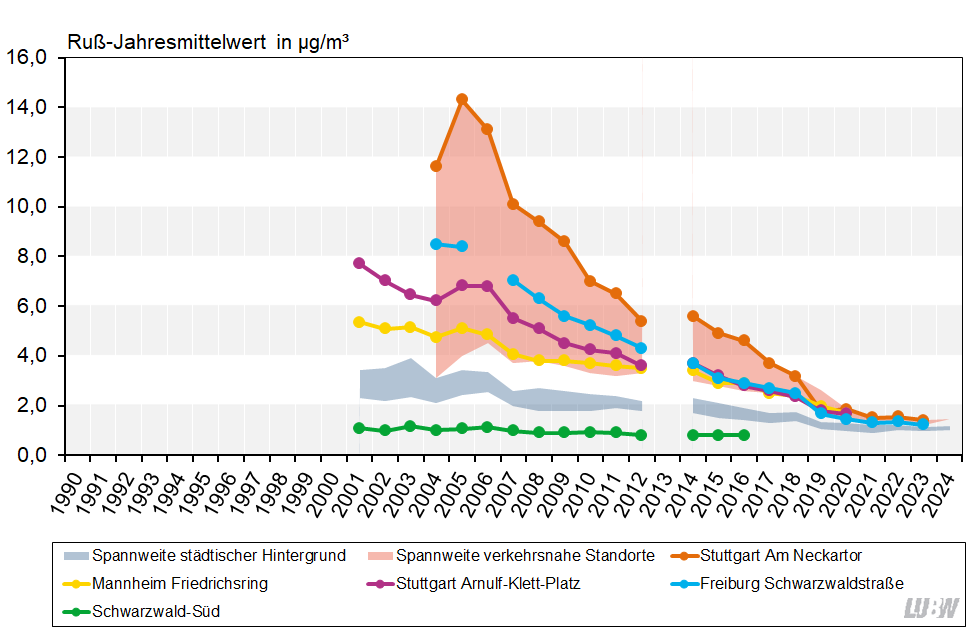

Bei Ruß ist der Hauptemittent der Verkehr und so treten die höchsten Jahresmittelwerte erwartungsgemäß an den verkehrsnahen Messstellen auf. Im Jahr 2024 lagen die Jahresmittelwerte der Ruß-Konzentrationen im städtischen Hintergrund zwischen 1,0 µg/m³ und 1,2 µg/m³ sowie an der verkehrsnahen Messstelle Reutlingen Lederstraße-Ost bei 1,5 µg/m³. Für Ruß besteht derzeit kein rechtlich verbindlicher Ziel- oder Grenzwert. Die 23. BImSchV, aufgehoben im Juli 2004, führte einen Maßnahmenwert von 8 µg/m³ für das Jahresmittel auf.

Für alle Messstationen ist ein über die Jahre abnehmender Trend der Rußkonzentrationen zu erkennen, vor allem für die verkehrsnahen Messstellen. An der ländlichen Hintergrundmessstation Schwarzwald-Süd ist die Belastung durch Ruß über den gezeigten Zeitraum konstant.

Die positive Entwicklung in den letzten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten hat gezeigt, was mit gezielten Maßnahmen möglich ist. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und um die Gesundheit aller Menschen im Land zu schützen, besteht jedoch auch für die nächsten Jahre weiterhin Handlungsbedarf zur Verbesserung der Luftqualität in Baden-Württemberg - insbesondere mit Blick auf die langfristigen Ziele des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für Ozon und den teilweise wesentlich strengeren Richtwerten/Empfehlungen der WHO. Dies betrifft insbesondere Ammoniak, Feinstaub (Partikel PM2,5 und PM10), Stickstoffdioxid und Ozon. Mit dem Beschluss einer neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie im Jahr 2024 werden neue Immissionsgrenzwerte und Ziele für 2030 festgelegt, die es einzuhalten gilt.

Nächste Unterseite: verkehrsnahe Schadstoffmessungen