FFH-Lebensraumtyp 6440 – Brenndoldenwiesen

Bei diesem Lebensraumtyp handelt es sich um wechselnasse Auenwiesen im Bereich großer Stromtäler, die meist regelmäßig vom Frühjahrshochwasser der Flüsse überflutet werden. Charakteristisch für diesen extensiv genutzten Wiesentyp ist die Brenndolde. Der Lebensraumtyp kommt in Deutschland hauptsächlich in den Tälern von Elbe, Oder und Havel vor. Nur wenige Vorkommen liegen abseits der Hauptverbreitung im Oberrheingebiet Baden-Württembergs, Hessens und Rheinland-Pfalz.

Biotoptypen Baden-Württembergs

Folgender Biotoptyp für die freie Landschaft, den besiedelten Bereich oder die Wälder, mit seiner Schlüsselnummer ist dem FFH-Lebensraumtyp 6440 zugeordnet:

- 33.10 – Pfeifengras-Streuwiese

Eine ausführliche Beschreibung aller Biotoptypen ist enthalten im

Datenschlüssel Baden-Württemberg: „Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten".

Kennzeichnende Pflanzengesellschaften

- Verband Cnidion dubii

Kennzeichnende Pflanzenarten

- Brenndolde (Selinum venosum)

- Moor-Veilchen (Viola stagnina)

- Niedriges Veilchen (Viola pumila)

- Lachenals Wasserfenchel (Oenanthe lachenalii)

- Kanten-Lauch (Allium angulosum)

Der noch vorhandene kleine, extrem gefährdete Bestand ist ein Relikt der im Rheintal früher weiter verbreiteten Brenndolden-Auenwiesen. Diese Pflanzengesellschaft – einschließlich der sie bewohnenden Tierwelt – ist vom Aussterben bedroht, sie kann nur bei entsprechender Pflege (regelmäßige Mahd) erhalten werden. Brenndoldenwiesen sind nach Landesnaturschutzgesetz (NatSchG) bzw. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützt.

Gesamtverbreitung

Brenndoldenwiesen kommen in der EU in der gesamten pannonischen Region vor. Weitere Verbreitungsgebiete des Lebensraumtyps sind die kontinentale Region Deutschlands, Polens, Österreichs, Tschechiens, Frankreichs und Bulgariens. In Rumänien ist er in allen biogeographischen Regionen des Landes zu finden. In der atlantischen Region sind Brenndoldenwiesen nur in Deutschland verbreitet.

Brenndoldenwiesen sind in Deutschland vor allem in den Schwemmlandebenen und großen Flusstälern zu finden. Ihre Hauptverbreitungsgebiete befinden sich an den Flüssen Oder und Elbe sowie im Rheintal zwischen Mainz und Karlsruhe. Weitere Bestände des Lebensraumtyps gibt es z. B. an der Havel, Spree, Schwarzen Elster oder Neiße.

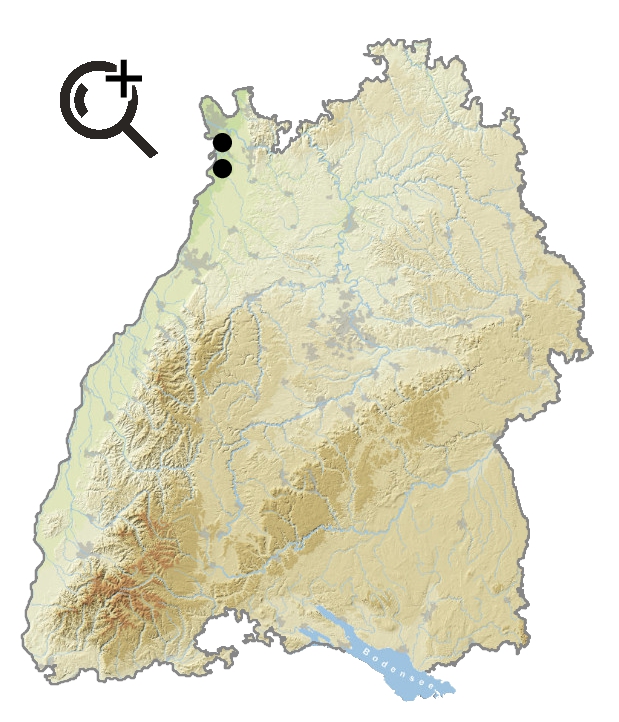

Verbreitung in Baden-Württemberg

Verbreitung in Baden-Württemberg

Der Lebensraumtyp ist heute nur noch an einer Stelle in einer feuchten Wiese (Rheinniederung zwischen Philippsburg und Mannheim) vorhanden. 2025 beträgt die gemeldete LRT-Gesamtfläche 2 ha. Alle bekannten Bestände des LRT liegen in FFH-Gebieten.

Bestandsentwicklung in Baden-Württemberg

Das günstige Verbreitungsgebiet der Brenndoldenwiesen ist erreicht und auch die Gesamtfläche hat ihr maximales Ausmaß erreicht. Grund dafür ist die Durchführung von Maßnahmen auf Potenzialflächen, wodurch sich diese Flächen sukzessive vergrößern. Betreut werden diese von den Regierungspräsidien. Über das Artenschutzprogramm erfolgt außerdem eine Nachzucht von Cnidium-Arten. Die Zukunftsaussichten dieses LRT sind stabil, auch wenn eine Intensivierung bzw. Nutzungsaufgabe von Flächen weiterhin negative Auswirkungen haben kann. Bei anhaltender Klimaerwärmung mit trockenen Sommern ist ein weiterer Rückgang oder Erlöschen der Population trotz Pflegemaßnahmen nicht auszuschließen.

| Rote Liste Biotoptypen | Schutzstatus | FFH-Richtlinie |

| Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Anhang |

|

| I |

Stand 2020

Gefährdungsursachen

- Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel-, Schadstoffeintrag

- Nutzungsänderungen (z. B. Umbruch, Aufforstung auch mit Ziel Auenwald, Aufgabe der Nutzung)

- Einsatz von Düngemitteln

- Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

- Nutzungsintensivierung (z. B. Erhöhung der Schnitthäufigkeit)

- Beweidung (außer Nachbeweidung), Befahren mit serienmäßig bereiftem, schwerem Gerät

- Entwässerung

Schutzmaßnahmen

- Einrichtung von Pufferzonen zur Verhinderung von Nährund Schadstoffeinträgen

- Zulassen von Hochwasserereignissen (ca. 8–20 Überflutungstage im langjährigen Mittel, d. h. im Idealfall: Anschluss der Flächen an die rezente Aue)

- Nutzung der einzigen in Baden-Württemberg vorkommenden Fläche über Vertragsnaturschutz

- Wiederansiedlung von wichtigen Arten

Schutzprojekte

- Umsetzung der FFH-Richtlinie

FFH-Erhaltungszustand

Die FFH-Richtlinie ist eine Naturschutz-Richtlinie der EU, deren Name sich von Fauna (= Tiere), Flora (= Pflanzen) und Habitat (= Lebensraum) ableitet. Wesentliches Ziel ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt durch den Aufbau eines Schutzgebietssystems für die Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der Richtlinie. Außerdem werden die Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und Arten (Anhang II, IV, V) überwacht.

FFH-Gebiete

Eine Karte der FFH-Gebiete (mit Angabe der Flächengröße, den vorkommenden LRT und Arten etc.) erhalten Sie im Daten- und Kartendienst der LUBW.

Erhaltungszustand des Lebensraumtyps in Baden-Württemberg

| Verbreitungsgebiet | Fläche | Strukturen und Funktionen | Zukunftsaussichten | |

| Einzelbewertung | günstig | günstig | günstig | günstig |

| Gesamtbewertung | günstig | |||

Stand 2025

Weitere Informationen zu den Erhaltungszuständen der FFH-Lebensraumtypen erhalten Sie auf den Natura 2000-Internetseiten der LUBW.

Erhaltungszustand aller FFH-Lebensraumtypen in Baden-Württemberg (pdf; 782 KB)